本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

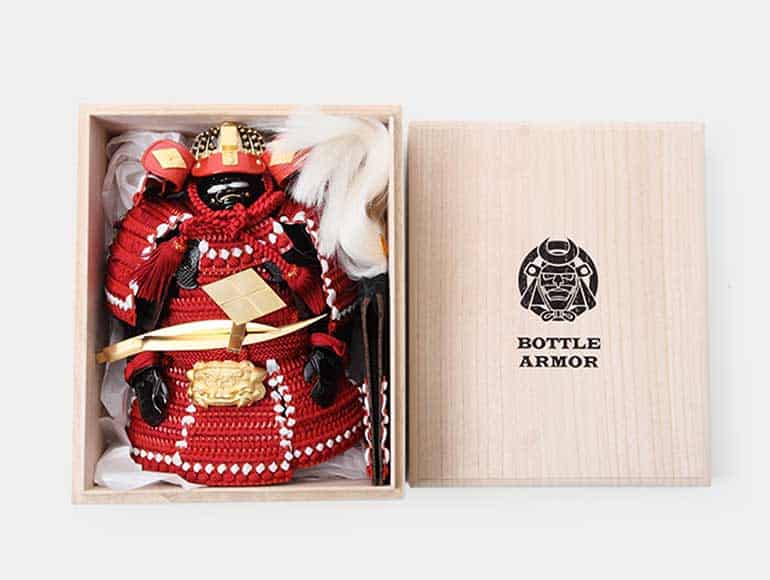

伝統工芸「江戸甲冑」の技術で作られるボトルアーマー。工房にも取材に行かせていただきましたが、本当に一つひとつの工程を手作業で職人が手作りする逸品です。今回は、製造会社である忠保や各武将の甲冑についてどこよりも詳しく紹介したいと思います。

ボトルアーマーは、日本酒の一升瓶やワインボトルの上に甲冑を着せるインテリアです。

高さは50cmほどですが、東京都の指定伝統工芸品である「江戸甲冑」で作られた本物の甲冑を用いていますので、非常に重厚感があります。

江戸甲冑は、武家社会の中で実際に戦で使われていた鎧兜と同じ製造方法で作られた甲冑を言います。

もともとは人形に甲冑を着せる「武者人形」という形でしたが、後に人形がなくなり甲冑だけを飾るようになりました。

江戸甲冑を1年の中で一番見かける機会はこどもの日(端午の節句)ではないでしょうか。端午の節句というのは、武家社会の風習の名残だと言われています。起源は室町時代で、この頃は虫干し(衣類、書籍、調度品などを箱から出して日光に当て風を通して虫の害を防ぐ風習です。

6月7月の梅雨明けに古くから行われてきた行事)を兼ねて旗指物(甲冑の背に指して戦場で目印にした旗)を飾る風習がありました。

やがて、鎌倉時代になると武家社会が成立し端午の節句は男子が武士としてたくましく成長できるように祈るための風習に変化していきました。

そして、江戸時代になると庶民も武家社会の真似をして端午の節句の時期には家に棚をつくり鎧、兜や槍、幟などを飾りました。その後、鎧兜を着せていた人形が独立した現在の5月人形になります。

江戸甲冑は、これらの歴史的な行事と密接に関わり合った中で技術を発展させてきました。

ボトルアーマーは埼玉県越谷市に工房を構える株式会社忠保が製造する伝統工芸品です。

忠保は昭和39年に創業し一貫して現在まで江戸甲冑製造の技術を継承している会社です。

埼玉県の伝統工芸モデル工場にも指定をされている歴史のある工房です。大量生産、大量消費が目につく現代社会において、全て手作業で製造される江戸甲冑は本物の歴史と重厚感を感じるものになっています。

江戸甲冑は、金細工・くみひも・木工・京織物・皮革工芸といったいくつもの伝統工芸の技術を集めた究極の工芸品と言っても過言ではありません。

約5,000という工程を一つひとつ手作りされてできる工芸品は本物のみが持つ輝きを感じさせます。

ボトルアーマーはいずれも非常に人気の高い下記の戦国武将や猛将の甲冑をアレンジしたものになっています。

言わずとしれた、徳川幕府初代将軍です。織田信長と組み勢力を拡大し、信長が本能寺の変で討たれた後は、豊臣秀吉と一時対立しますが、和睦し秀吉の天下統一に協力します。

秀吉の死後関ヶ原の戦いで石田三成率いる西軍を破り征夷大将軍となり、大阪の陣にて豊臣家を滅ぼし天下統一を成し遂げた武将です。

ボトルアーマーの徳川家康の甲冑は、数ある家康所有の甲冑の中でも最も有名で重要文化財にも指定されている歯朶具足(しだぐそく)を忠保がアレンジして製造したものになります。

この具足は徳川家康が関ヶ原の合戦で勝利した際に着用し、大阪の陣の際にも身近に置いて戦況を見守ったと言われている非常に縁起の良い甲冑です。

前立(兜に付ける飾り)は歯朶の葉と獅子と日輪の3つを組み合わせたデザインです。

歯朶は多くの胞子を付けることから子孫繁栄を表し、獅子は古くから魔除けの意味があるとされており、日輪は燦然と輝く太陽を表していると言われています。

源義経(みなもとのよしつね)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将・源氏一門の一員です。兄に源頼朝がおり、兄弟で鎌倉幕府を創設することになります。

義経は父の源義朝とともに、平治の乱において源氏方に加わりました。ところが源氏方は平清盛に敗走。源氏方不遇の時代が始まります。義経の兄、源頼朝は逆境の中、平氏一門の討滅のために奮戦します。源平合戦としても知られる壇ノ浦の合戦で、平氏方に壊滅的なダメージを与えると、形勢は源氏方に傾き、源頼朝は相模国に鎌倉幕府を樹立しました。

源義経は壇ノ浦の合戦や東国を平定するための戦いなどで、活躍。義経は幼い頃に過ごした鞍馬山に住まうという鞍馬天狗に兵法を教わったと伝えられています。兵法・軍略の天才として活躍しつつ、兄の代理として京都の政務に当たるなど幅広く活躍しました。

天才的な軍事能力で連戦連勝を続けた義経、そのボトルアーマーは日本の英雄の中でも特に大人気で贈り物にもぴったりです。

「独眼竜」の異名で知られる。出羽国と陸奥国(現在の東北地方)で勢力を誇った戦国武将です。

豊臣秀吉に味方し秀吉の死後は徳川家康に見方しました。

ボトルアーマーの伊達政宗の甲冑は仙台市の博物館に収められている「鉄漆黒塗五枚胴具足」を忠保がアレンジした甲冑です。

前立は三日月で、三日月は「妙見菩薩」という戦闘の守護者の紋のひとつです。

真田幸村(さなだ ゆきむら)は、江戸時代初期に活躍した武将で、真田家の家臣です。幸村は軍才に優れ、普段から兵法や弓術を研鑽し、多くの兵法書を著しています。また、徳川豊臣が争った大坂冬の陣・大坂夏の陣で、徳川軍を苦しめた真田十勇士を率いたことでも知られています。

真田幸村は、戦国時代から江戸時代にかけての武将として、多くの人々から尊敬され、その逸話や伝説は後世にも伝えられている。

上杉景勝に家老(家臣の最高位)として仕え、義と愛を重んじた武将です。直江兼続と言えば「直江状」が有名です。

上杉家への上洛せよとの徳川家康からの勧告に対する返書で、挑発的な内容であったことから家康は激怒したと言われており、直江状は関ヶ原の合戦の引き金になったとも言われています。

関ヶ原の合戦後は、減封された藩の立て直しに尽力した人物です。

ボトルアーマーの直江兼続の甲冑は、有名な「愛」の字の前立を付けたものです。この愛の意味ですが、今で言う「無償の愛」のLOVEという意味の愛ではなく、「愛染明王」の愛からとっているそうです。

愛の字の下にデザインされている雲は、雲の上に仏の名前の一字を記して名前を省略するという風習を表しているそうです。

愛染明王は仏の中でも怒りと武力によって仏教を脅かすものを倒す役割を持っていたことから、転じて軍神として崇められていたそうです。

購入しないとわからない!ボトルアーマーの細部を解説

ここからは、購入しないと見ることのできないボトルアーマーの細部をご紹介します。

皇太子様の結納の際に納められた桐箱を製造した職人の手により作られた 特製桐箱に丁寧に一つ一つ入れられています。

胴の裏は、全ボトルアーマー同じとんぼの模様が描かれています。とんぼは前にしか飛べず後退することができないことから「勝虫」として戦国武将に愛されていました。

手の甲には、花菱と三つ巴の伝統文様がデザインされています。細部までとても丁寧に作られています。

手のひらにも胴の裏と同じくとんぼの模様が描かれています。

下散(げさん)は、足さばきをよくするために、分割されており日本甲冑の独特のものです。下散(げさん)の裏も丁寧に縫われており、職人の仕事のこだわりを感じさせます。

日本酒の一升瓶やワインボトルに着せるために、少しクッション性があります。プレゼントなどする際に瓶を傷つけない工夫です。

ボトルアーマーは、大きく分けて3つのパーツで作られています。

詳しくは、動画をご覧ください。着せ方についてご説明しております。

ボトルアーマーは、通常サイズ(日本酒の一升瓶に着せるサイズ)とミニサイズ(ワインボトルに着せるサイズ)があります。和室にはもちろん合いますがが、インテリアとして洋室にも非常に合います。また、海外の方へのお土産やプレゼントして人気があります。

会社設立の贈答品や記念品としても人気があります。お気に入りの日本酒と一緒にプレゼントするとより良いです。

日本酒は、ヤマタノオロチに飲ませて、スサノオノミコトが退治したと古事記にも記されているように日本の神代の時代から愛されてきました。

お神酒(おみき)という言葉があるように古くから神様へお供えをしたり自らを清めるために使われたり、お祝いの席での乾杯に使われたりしてきましたので、ボトルアーマーと合わせてプレゼントすることで非常に縁起の良いものになることは間違いありません。

また、端午の節句の新しいかたちとして贈られることも多いです。通常の甲冑よりも小ぶりで、インテリアとして利用できますのでお子様や、お孫様にお贈りし成人した際には、一緒にプレゼントした年代物のワインや日本酒の古酒で成人を祝うのも良いかもしれません。

※日本酒もワインも賞味期限はありませんが、長期熟成させるには厳重な温度管理等が必要ですので古いお酒を飲む際には十分ご注意ください。

一升瓶に着せる甲冑で、伝統工芸技術の結晶と言われるほど高度な技術が詰め込まれています。

初節句のお祝いとしてお子様にお酒と一緒にプレゼントして、二十歳の記念日に一緒に晩酌をしてはいかがでしょうか。

戦国の世を駆け抜け、戦国武将の中でも人気の伊達政宗。

出生祝い、成人祝い、還暦祝いなど様々なシーンでおすすめです。

また外国人の方への贈り物としても非常に好評をいただいております。

世界一詳しいボトルアーマーの解説記事はこちら。

ボトルアーマーは、日本の伝統工芸品の粋を集めた珠玉の逸品です。手作業で一つ一つ手作りされた職人の魂が感じられるモノになっています。是非、一度は手にとって職人の息づかいを感じてください。

ボトルアーマーは、東京都の指定伝統工芸品「江戸甲冑」の製造会社である忠保が製造する戦国武将の甲冑インテリアです。伝統工芸士が一つ一つ手作りする本物の逸品です。

不動の一番人気は『徳川家康』です。天下泰平を成し遂げた人物として、5月人形であれば子どもの健やかな成長を願って徳川家康の兜や鎧を選ぶ方がいるようです。徳川家康の兜に関連している商品はこちら。続いて人気なのが当時洒落た兜として侍たちを魅了した伊達政宗と、『真田丸』で人気の仁義の猛将真田幸村です。この記事では他にもいろいろな武将の兜について解説しているので、ぜひ見てみてくださいね。

兜の前立てとは、戦国武将の兜において、顔の前部分を保護するために付けられた金属製の装備の一部です。また、前立てには武士の家紋や装飾が施されることが多く、武士の地位や所属を示す意味も持っています。転じて、兜の前立てには武将ごとのポリシーなどが込められることが多いです。詳しくはこちらで紹介しています。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表