本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は、日頃伝統工芸品に接している中で、お客様から「うちの県は何が有名ですか?」と聞かれることがあるので、勝手に!都道府県の工芸品の代表を決めたいと思います!とは言うものの、各都道府県ごと、全47品とかなりなボリューム。そこで、この記事では東日本に焦点を絞ってまとめていきますので、東日本にお住まいの方はぜひチェックしてみてくださいね!

西日本にお住まいの方は下記の記事に【西日本編】をまとめておきましたのでそちらをご覧ください。

伝統工芸品とは、長い年月をかけて受け継がれてきた技術によって作り上げられる工芸品のことをいいます。

その伝統工芸品の中でも経済産業大臣が「伝統的工芸品」として指定する代表的な工芸品が現在240品目(令和4年11月時点)あります。

基本的に、「伝統的工芸品 240品目の中から選定しますが、「伝統的工芸品」に指定されていないものでも、その地域を代表するような工芸品であればBECOS編集部の独断で紹介させていただきます。

・伝統工芸品であること

・現代の日常生活でも使えるものであること

・現代風に「モダン」「おしゃれ」にアレンジされていること

・その地域ならではのもの

このような基準で選定していきます。うちの県はこんな魅力的な工芸品があるよ!と思った方は、ぜひBECOS編集部にご連絡ください!私たちの知らない工芸品と出会えることを楽しみにしています。

それでは編集部のメンバーで都道府県別おしゃれな伝統工芸品【東日本編】を勝手に!独断と偏見で!決めていきたいと思います!

二風谷(にぶたに)イタ

二風谷アットゥシ

北海道の工芸品といえば「木彫りの熊」が浮かびますね!

そうですね!

旭川の工房が作っているこの木彫りの熊なんかとてもかわいらしくて、北海道の雄大なイメージにもピッタリな気がします!

木彫りの熊って聞くと、ザ昭和な感じがしますけど、このくまさんはかわいいですね!

でも、木彫りの熊は100年以上の歴史はまだなくて、北海道に昔から住んでいた「アイヌ」の工芸品ではないんですよね。

知らなかったです!

木彫りの熊は、尾張徳川家の当主が、スイスで木彫りの熊を購入したことがきっかけで、北海道にある旧尾張藩士たちが入植した農場に送り、冬期の収入源として木彫りの熊を作ることを奨励したことが始まりといわれているんです!

そうなんですね。やっぱりここは、北海道に古くから根付くアイヌ文化に敬意を表して、アイヌの工芸品から選びたいですね!

二風谷イタのトレイなんかどうですか?お土産にも良さそう!

いいですね!この伝統的な文様がアイヌ文化を感じさせてくれますね!

では、北海道は「二風谷イタ」に決定!

津軽塗

青森県の伝統的工芸品は津軽塗なんですね!

津軽塗で探してみると素敵なものが沢山ありますね。特にこれなんてどうでしょう?

これは津軽塗が施された気象計です!確か、この複雑な模様を出すには凄く時間がかかるんですよね?

そうなんです。何度も漆を重ねて、日数では2か月ほどかけてこうした美しい複雑な模様が生み出されます。

2か月!!職人の方々のこだわりがつまった工芸品なのですね!

青森県の工芸品で探していたら、津軽ビードロを見つけました!どちらも良くて悩んじゃいますね!

優しいけど引き込まれる素敵な色のビードロですね!

青森県の工芸品を知ってもらうという点では、伝統的工芸品にまだ認定されていないませんが、こちらの津軽ビードロがぴったりかなと思うのですが、皆さんどう思いますか?

そうですね。使い勝手の良さとこの企画の趣旨的にはビードロが今回は合っている気がします。

どちらも素敵ですが、私も賛成です!

では、青森県代表は津軽ビードロに決定!

南部鉄器

岩谷堂箪笥(いわやどうたんす)

秀衡塗(ひでひらぬり)

浄法寺塗(じょうぼうじぬり)

あ!南部鉄器はインスタでよく見かけます。海外のデザイナーとコラボしたり、カラフルな鉄器も増えているようですね!

南部鉄瓶でお湯を沸かすと、鉄分補給ができたり、まろやかなお湯になったりするんですよ!大切に使えば、一生使えるのもポイントですね!

へえ~、こんなにモダンでおしゃれな鉄器があるんですね。生涯使えるところも僕的に高得点です!

おうちにあるだけで気分が上がるかわいさですね!

パリの紅茶専門店から、「カラフルな急須を作ってほしい」というオーダーでカラフルな南部鉄器が作られて、ヨーロッパで一躍人気になったんですよね。いうなれば、伝統工芸品の逆輸入ですね。

南部鉄器が優勢ですが、他の工芸品はどんなものがあるんですか?

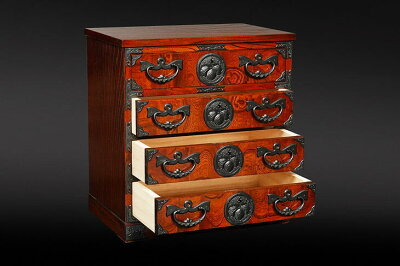

岩谷堂箪笥もかっこいいですね!飾り金具が特徴的で、デザインは代々受け継がれているのだそうですよ。

和モダンな感じが好きです!ただ万能な使いやすさでいくと、南部鉄器がいいかもしれないですね。

私も賛成です!急須だけでなく、コーヒーポットなどもあるので、日常で使いやすいと思います。

それでは、岩手県は南部鉄器に決定!

宮城伝統こけし

雄勝硯(おがつすずり)

鳴子漆器(なるこしっき)

仙台箪笥

こけしと聞くと、僕はばあちゃんちにあるものを想像してしまって少し怖くなってしまいました(汗)。でも、こんなモダンなこけしを見つけましたよ!

かわいい!カラフルでインテリアにも使いやすそうですね!

こけしらしい表情を残しつつ、モダンにデザインされていていいですね!プレゼントにも良さそうです。

こけしつながりで、こんなものも見つけました。

私、ポストカードとかを集めるのが好きなんですけど、このこけしの手紙は面白いな、って思いました!付属の送り状に120円切手を貼ればどこへでも送れるようです。

へえ~!面白い!なかなか会えない友達とかに送ってみたりしたら、喜ばれそうですね!

他だと雄勝硯もシックな器に使えてかっこいいけれど、個人的にはモダンなこけしの衝撃が強かったですね。(笑)

雄勝石で作ったプレート、かっこいいですね!でも僕も、ばあちゃんちのトラウマを忘れさせてくれたこけしに一票です!(笑)

(笑)トラウマを消すかわいさと意外性が勝因ですね。

では、宮城県は宮城伝統こけしに決定!

樺細工(かばざいく)

川連漆器(かわつらしっき)

大館曲げわっぱ(おおだてまげわっぱ)

秋田杉桶樽(あきたすぎおけたる)

実は、曲げわっぱのお弁当箱を愛用しているんですよね。

私も前から気になっていたんです。どうですか?

是非おすすめです!杉でできているから、余分な水分を吸収してくれるおかげで、冷めても凄く美味しくご飯を食べられます!あとは、すごく軽いので便利なうえに、何より曲げわっぱのお弁当はより食欲がそそられる気がしますね。

確かに!これはやばい!お腹めちゃめちゃすいてきました。(笑)

いいですね!息子のお弁当箱を探していたので候補に入れます!ところで、樺細工のほうでも素敵なものを見つけましたよ!

本当ですね!「樺」ってどういうものなのでしょう?

「樺」は野生のヤマザクラの樹皮のことで、その樹皮を薄く削って木地に張り付けて作られているのが樺細工。日本を象徴する樹である桜が使われてることや、その細工の技術の精巧さはとても評価されているものなんですよ!

なるほど。赤津さんいつもありがとうございます!今回もなかなか難しい選択になりそうですが、中谷さんはやっぱり曲げわっぱですか?

う~ん、そうね。日本のお弁当文化は海外でもすごく注目されていたり、お弁当箱は家庭で使う頻度が高いという点で、曲げわっぱがいいかもしれないですね。

樺細工も素敵ですが、では今回は、秋田県は大館曲げわっぱに決定!

山形鋳物(やまがたいもの)

置賜紬(おいたまつむぎ)

山形仏壇

天童将棋駒

羽越しな布(うえつしなふ)

山形といえば、やっぱり天童将棋駒ですかね。

赤津さん、将棋をされるんですか?

少しかじった程度ですが、もっと上達したら、上質な天童将棋駒が欲しいと思っています!

僕も将棋が打てたらかっこいいなと思う近頃です。今度是非教えてください!

先ほど調べて僕もびっくりしたのですが、天童は全国の将棋駒の約9割以上を占めるみたいですよ!そんな天童将棋駒からはこんなモダンなインテリアはどうでしょうか?

素敵ですね!これだったら、将棋好きな人はもちろん、それ以外の人にも喜ばれそう。海外の家にも合いそうなデザインですね!

この将棋駒の置物は、フェラーリのカーデザインに携わっていたことでも著名な奥山清行さんが監修されているようです。

なるほど!凄く洗練されています。最近将棋は、マンガや藤井聡太棋士の人気もあって、すごく注目されていますよね!

この馬の字を反転させた左馬は「福を招く」という縁起物でもありますし、贈り物にもよさそうです。

あ!山形鋳物で、こんなものを見つけました!モダンなデザインの栓抜きです。

へえ~!いい意味で全く栓抜きに見えないですね!

山形鋳物と聞くと、鉄瓶や鍋敷きなど思い浮かべますが、こんなおしゃれな栓抜きもあるのですね!ダイニングやリビングにインテリアとしても置いておけるので、栓抜きにありがちな、「どこに仕舞ったっけ?」がなくなりそうです(笑)。

僕も栓抜きをなくす度に買っていたら、家に大量の栓抜きが集まってしまったことがありました(笑)。確かにこれならば、なくす心配がなさそうですね。

どちらもインテリアとしてモダンでよさそうですが、どうしましょうか?個人的には将棋駒が山形県らしくていいのかなと思う反面、使うという視点だと山形鋳物の方がたくさんの人に馴染み深いかなあ、と思います。

う~ん、難しいですね。こういうデザインの山形鋳物があるんだという発見はあったけど、山形県といえば将棋駒!ということで、今回はそちらに決めてはどうかな?

そうですね!

では、山形県は天童将棋駒に決定!

会津塗

大堀相馬焼(おおぼりそうまやき)

会津本郷焼

奥会津編み組細工(おくあいづあみくみざいく)

奥会津昭和からむし織

かごバックって、普段のショッピングにも、ちょっとしたおでかけも使えていいですよね!このバックとか、形もしっかりしていて、色々なシーンに対応できそう。

ほんと!シックな色合いも素敵ですね!

これは、奥会津編み組細工ですね。奥会津は雪が深いところで、畑仕事ができない冬の間の手作業として、昔から作られているものです。

丈夫で軽そうだし、すごく丁寧に作られているのがわかりますね。

一つ手に入れたいな…。あ、でも、こっちのお皿もかわいいですね!

これは、大堀相馬焼ですね。

相馬って、相馬野馬追(そうまのまおい)※で有名な?

福島県南相馬市を中心に行われる神事。毎年7月末の週末に3日間行われる。甲冑競馬、神旗争奪戦など、500余騎の騎馬武者が参加する勇壮な祭り。

そう、その相馬。この地方では、馬が非常に身近で、また縁起のよいものと考えられています。

馬以外の模様もおしゃれですね!

このシリーズは、福島らしいモチーフを公募して作られたそうです。イクラやいわな、凍み餅など、ユニークかつおしゃれですね!

色も上品で素敵ですね!でもやっぱり、奥会津編み組細工が、使えば使うほど味がでそうで、すごく気になるかな。

あのかごバック、使ってみたいですね!

では福島県は、奥会津編み組細工に決定!

結城紬(ゆうきつむぎ)

笠間焼

真壁石燈籠(まかべいしとうろう)

結城紬って、着物好きのあこがれ、最高級の絹織物ですよね!

蚕の繭をやわらかく煮た真綿から、手でつむぎ出した糸を使用するそうですね。ユネスコの無形文化遺産にも選ばれています。

すべて手作業だから、美しく、着心地よいものができるのでしょうね。このショールとか、ふわっとまとってみたいですね!

モダンでおしゃれな暮らし、という意味では、笠間焼もいいですね。シンプルだけどかっこいい、こんなカップを日々使ってみたいな!

国指定の伝統的工芸品ではないけれど、水府提灯というのもありますよ!どんなインテリアにも合いそうなランプを見つけました!

和室にも洋室に合いそう!ころんとした形もかわいいですね!

LEDライトなので安全で、光がろうそくのようにゆらぐそうですよ。音声センサーで、スイッチのONとOFFが手を叩くだけでもできるそうです。

伝統技術を、今の生活に溶けこませるよう色々と工夫してある点を評価して、では茨城県は、「水府提灯」ということで決定!

結城紬

益子焼(ましこやき)

栃木県も結城紬が伝統工芸品なんですね!

茨城県には「結城市」という市があるから、茨城県の伝統工芸品のイメージがありますよね。実は、茨城県から栃木県にまたがる鬼怒川沿いの約20キロくらいの範囲で生産されていたものだから、どちらにも工芸品として登録されているんですよね。

そうなんですね!あともう一つは「益子焼」ですね!私は焼き物が大好きなので益子焼は知っていました!

全国的にも有名な焼き物ですよね!

栃木県2つしか伝統工芸品がないから「益子焼」ですか?

国の伝統的工芸品に指定されているものは2つですが「鹿沼組子(かぬまくみこ)」や「日光彫」など魅力的な工芸品はたくさんあるんですよ!

そうなんですね!

それから、1000年以上の歴史がある「天明鋳物(てんみょういもの)」という鋳物もあるんです。今でも鋳物の職人さんが一つひとつ手作りしているんです。

重厚感のある銀色が美しいですね。朧銀というのですか。

はい。納得のできる銀色を導き出すために、一生かけて探究しけていきたいとおっしゃっていました。魅力的な工芸品がたくさんあるので、1つに決めるのはなかなか悩ましいですよね。

そうですね~。でもやっぱり、栃木県といえば「益子焼」じゃないですか?私でも知っていましたし。

そうですね。陶器市なんかのイベントも有名ですし、やっぱり益子焼って感じがしますね

この、ぽってりしたフォルムがいいですよね。若手の作家さんも増えていると聞くので、いろいろな雰囲気のものが手に入るものいいですよね

では、栃木県は「益子焼」に決定!

伊勢崎絣(いせさきかすり)

桐生織(きりゅうおり)

群馬といえば「桐生織」が有名ですよね!

そうですね!1000年以上の歴史があって、今でも元気な工場がたくさんあるイメージですね。

1300年ほど昔、宮中に仕える白滝姫が桐生の山田家に嫁に来て、村人に養蚕や機(はた)織りを伝えたのが始まりといわれています。

鎌倉時代末の新田義貞の旗揚げや、1600年の関ヶ原の合戦では、徳川家康が桐生の白絹(しらぎぬ)の旗を用いたこと等から、桐生織物はその名を全国的に高めました。

西の西陣、東の桐生っていわれていたんですよね!

そうですね!着物の帯なんかは、とても美しいですよね

でも、普段から着物を着る方は最近は少なくなってきているので、他の工芸品の方がおすすめしやすいですか?

そうですね~。織物は他の産地もたくさんあるので「群馬」ならではのものを選びたいですね!

高崎のだるまなんかはどうですか?

たしかに、高崎のだるまは有名ですよね!最近、百貨店などでもこういったおしゃれなだるまを見かけるようになりましたね!

おしゃれですね!いままでのだるまのイメージとちょっと違いますね!

そうですよね!じゃあ、群馬県は高崎だるまに決定で!

江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)

春日部桐箪笥(かすかべきりたんす)

岩槻人形(いわつきにんぎょう)

秩父銘仙(ちちぶめいせん)

行田足袋(ぎょうだたび)

江戸押絵

埼玉県は木目込人形作りが盛んなところで、こんなモダンな招き猫もあるんですよ。

表情豊かでかわいいですね!色合いもおしゃれ!

西陣織や、イタリアから輸入した生地も使われているそうです。もちろん、お雛様など節句人形や、そのほか色々な日本人形もありますよ。

節句人形といえば、埼玉では、子供の日に飾る武者の甲冑も作られているそうですね。源義経の鎧を模したこのボトルアーマーなんか、細かい部分まで本物そっくりで、ほれぼれします!

風格がありますよね!あとは、ドラマ化された小説「陸王」に出てくる、足袋ランニングシューズ、あのモデルになった行田足袋もいいですね。

足袋ランニングシューズ!いかにも日本発、という感じでいいなあ!

すごく個性的ですね!でも私は、やっぱり最初の招き猫が印象深かったです!

招き猫には、幸運を招く、という意味があるのもいいですね。海外でも人気があるようですよ。

商売繁盛ということで、実家のレストランに置いてみたいです!

では、埼玉県は「江戸木目込人形」で決定!

房州うちわ

江戸硝子

千葉工匠具(ちばこうしょうぐ)

中谷さんは、千葉育ちですよね?

はい、そうです!今回調べてみて、地元の市川や松戸で、「江戸つまみかんざし」というのを作られてい方がいるのを知りました。

華やかなかんざしですね!成人式など、晴れの日をより盛り上げてくれそうですね。

「羽二重(はぶたえ)」とよばれる薄絹を正方形に切ってつまみ、一つ一つ花びらを作るそうです。かんざしの他にも、日常で使えるものとして、おしゃれなアロマディフューザーも見つけました!

こちらは和紙でできているのですね。シンプルモダンで、リビングなどに置いたらおしゃれですね!

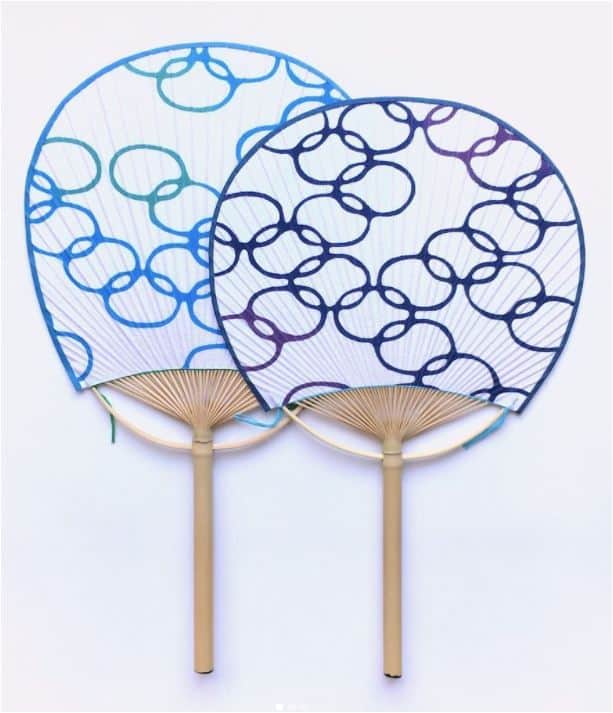

千葉といえば、京うちわ・丸亀うちわと並んで、日本三大うちわの一つに数えられている「房州うちわ」も有名ですね。例えばこういうのとか、モダンで使いやすそうですね。

わあ、あか抜けてますね!男の人が浴衣を着た時に、こんなうちわを手にしていたら、すごくかっこいいと思います。

房総半島の館山に自生する、質のいい女竹を使って作られるそうです。自然の竹の形を生かした、丸い持ち手が特徴ですね。

作るところを動画で見たら、一本の竹の先端を48~64等分に手で割いて、うちわの骨を作るんです!すごく細かい作業でびっくりしました!

これぞ職人技、という感じですね!柄や大きさもバリエーションがあって、だれにでもお気に入りが見つかりそう。

それでは千葉は、「房州うちわ」で決定!

村山大島紬

東京染小紋

本場黄八丈(ほんばきはちじょう)

江戸木目込人形

東京銀器

東京手描友禅

多摩織

江戸和竿

江戸指物

江戸からかみ

江戸切子

江戸節句人形

江戸木版画

江戸硝子

江戸べっ甲

東京アンチモニー工芸品

東京無地染

江戸押絵

東京ってこんなにたくさんの伝統的工芸品があるんですね!!!これまでにも増して難しい判断になりそうな予感です(笑)。

東京代表とするならば、やはり、江戸切子でしょうか?

以前から注目していたモダンな江戸切子があります!

黒の江戸切子は珍しいですね。モダンなデザインで、どんな家のインテリアや食卓にも合わせやすいし、若い人も使いやすそうです!

仰る通りで、「現代のライフスタイルにあった江戸切子を」が製作のきっかけだったそうですよ。また、黒色の江戸切子を作るのに3年かかったとのことで、伝統を踏襲しつつ、斬新さを取り入れているのが魅力的ですね。

確かにこのシックな江戸切子なら、若い人でも普段から使いやすそうですね!

他の工芸品も探してみたんですが、江戸扇子にもいいものがありましたよ。

江戸扇子職人さんは現在2人だけで、そのうちのひと方が作られているものなんです。

こちらもモダンなデザインですね!「粋」な感じがします!

京扇子は雅さが特徴ですが、江戸扇子は「粋でいなせ」ということで、地紙の折幅が広く、丈夫で安定した作りとなっているのが特徴です。上質な竹と職人さんの手で丁寧に作られた扇子は、「パチンッ」といい音がなってとっても粋で気持ちいいですよ!

あの扇子の「パチンッ」っていう音、たまらないですよね。こちらの扇子のデザインも、涼しげかつ洗練されていて、とっても素敵です!

今回も、素晴らしい工芸品について知ることができてよかったです。代表は本当に決断しがたいけれど、赤津さん決めてください!(笑)

僕ですか!悩ましいですが、そうですね…。モダンさと若者にも使いやすいという点で、今回の趣旨により合う江戸切子がいいんじゃないでしょうか!

はい、いいと思います!

ということで、東京都は江戸切子に決定!

鎌倉彫

箱根寄木細工(はこねよせぎざいく)

小田原漆器

江戸押絵

神奈川県は横浜や鎌倉など、週末のプチ旅行にでかけたいところがいっぱいですね!

鎌倉は歴史もあって、とても魅力的な町ですね。重厚な雰囲気の鎌倉彫が有名ですが、最近の若手作家はモダンな小物も作っているようですよ。こちらの箸などもシックですよね!

シンプルだけど、ダイナミックな鎌倉彫の雰囲気が出ていて、漆の質感が「本物」を感じさせますね!ずっと大事に使いたいなぁ。

どの地域でも、伝統を守りつつ時代に合ったものを作ろう、という動きが出ていて、素敵な作品がどんどん生み出されているのが嬉しいですね!

本当にそうですね。ところで、神奈川県といえば有名な観光地、箱根がありますね。行ったことありますか?

はい、林間学校で行きました!その時に初めて箱根の寄木細工を見て感動しました!

着色されていない天然の木で作られているのに、色のグラデーションが素晴らしいですよね。幾何学模様も現代的でかっこいい。

寄木細工は、色々な小物があって楽しいですね!このマウスパットとか、いいと思いませんか?

素敵ですね!こんなマウスパットがあれば、仕事もはかどりそう。

これを作っている「露木木工所」さんは、コラボにも積極的で、これまでにないモダンな作品を生み出されていますね。僕のおすすめは、越前刃物の工房とコラボしたこのナイフです。

これまた、かっこいいですね!寄木細工が柄になっているナイフ、初めて見ました!

スリムで使いやすそう!お客様がいらした時に、テーブルで使いたいですね!

二つの伝統工芸が一本で楽しめるのもいいと思います!

では神奈川県は、「箱根寄木細工」ということで決定!

塩沢紬

小千谷縮(おぢやちぢみ)

小千谷紬(おぢやつむぎ)

村上木彫堆朱(むらかみきぼりついしゅ)

本塩沢

加茂桐箪笥(かもきりたんす)

新潟・白根仏壇

三条仏壇

燕鎚起銅器(つばめついきどうき)

越後与板打刃物(えちごよいたうちはもの)

新潟漆器

羽越しな布

越後三条打刃物

十日町絣(とうかまちがすり)

十日町明石ちぢみ(とうかまちあかしちぢみ)

長岡仏壇

この中だと、僕が気になるのは燕鎚起銅器ですかね。さっき調べたんですけど、燕鎚起銅器で作られているコーヒーポット、コーヒードリッパーがあって、めちゃくちゃかっこよかったです!

そうですね!これは、男のロマンがありますね。毎日のモーニングルーティンの中に、工芸品がある生活はかっこいい!

素敵ですね!ただ、私はおしゃれというなら、伝統的な技法である組子を使った工芸品とか良いと思います。こんなお盆とか、どうでしょう?

これお盆なんですか!?こんなおしゃれなお盆見たことないです。

こちらのお盆は、木の特性を熟知している、本装屏風のメーカーさんが作られているそうです。格子模様や、麻の葉のモチーフがおしゃれですよね!

「麻」は昔から神聖なものと考えられているし、麻の葉のモチーフを形作っている三角形には、魔除けや厄除けの意味があるから、縁起物でもありますね。

屏風の技術を現代向けにアレンジされてるなんて、素晴らしいですね。

だけど新潟県の代表となると、伝統的工芸品に認定されている燕鎚起銅器になるでしょうか?

そうですね!コーヒーポットも素敵でした!

賛成です!

では、新潟県代表は燕鎚起銅器に決定!

高岡銅器

井波彫刻

高岡漆器

越中和紙

越中福岡の菅笠

庄川挽物木地(しょうがわひきものきじ)

僕は、高岡銅器がいいなと思います。コーヒー好きにはたまらない、こんな素敵なアイスコーヒーカップを見つけました!

アイスコーヒーは冷たいほど香りが立つといわれているらしいので、ぜひ買ってみたいです。

これは、おしゃれなカップですね!銅器を使っているから、保冷の効果もとても高いものになっているんですね。

カップの表面もキンキンに冷えるので、更においしく感じそうです。

美しさと機能性を兼ね備えていて、素晴らしいと思います!僕からも、ひとつ紹介させてください!同じ高岡銅器なのですが、多目的なかごです。

とても面白い商品ですね!サイズもたくさんあって使いやすそうです。

実はこのかご、好きな形に曲げられるんですよ!

えっ?金属製ですよね?曲がるんですか?

錫は本来柔らかい金属で、通常は他の金属を混ぜて硬くするんです。それを、あえて柔らかいという特性を生かして作られたのが、このかごなんですよ。

発想の転換ですね!

そうなんです!このかごを作られた、「能作」というメーカーさんは、常に新しい発想で商品開発されていて、国内外で注目されているそうですよ。

すごいですね。常に新しい挑戦をしている。これは、代表選手になるのではないですか?

そうですね!富山県の代表選手は、高岡銅器に決定!

加賀友禅

九谷焼(くたにやき)

輪島塗

山中漆器

金沢仏壇

七尾仏壇(ななおぶつだん)

金沢漆器

牛首紬(うしくびつむぎ)

加賀繍(かがぬい)

金沢箔

石川県なら、金沢箔を使ったおしゃれな工芸品とかありそうですよね?

今調べてみたら、色々ありましたよ!伝統工芸の技を生かしたアクセサリーなんて、おしゃれですよね。

これ、とても素敵ですね!モダンだけど、和のテイストもあってシックです!

実は、金箔はいつから存在しているかはっきりしていないのですが、古墳時代からアクセサリーに使われていたらしいです。豊臣秀吉も、城や調度品に金をよく使っていたらしいですよ!

金には、人を魅了する何かが潜んでいるんでしょうね。

こんなおしゃれなグラスも見つかりましたよ!

涼しげで素敵ですよね!これで、お酒を飲んだら美味しいんでしょうね…。

目からも楽しめる金は、色々な工芸品に使われているんですね!

他の工芸品にも目を向けてみましょう!漆器なんてどうでしょう?

山中漆器のこんなカップはどうでしょうか?

淡い色合いが素敵なカップですね。でも、おしゃれという面では金沢箔に軍配が上がりそうです。

そうですね!

それでは、石川県代表は金沢箔に決定!

越前漆器

越前和紙

若狭めのう細工

若狭塗

越前打刃物

越前焼

大阪唐木指物(おおさかからきさしもの)

越前箪笥

福井県といえば、越前打刃物のイメージがありますね。

そうですね。とても使いやすそうです!

越前の刃物は、「二枚重ね」という刃を二枚重ねて両面からハンマーで叩いて鍛え、形作る方法で作られています。この製法により、刃が薄く切れ味の良い包丁ができあがるそうですよ!

欲しくなりました!本格的な手打ち包丁なのに、お値段も手頃みたいですね。ぜひこれで料理してみたいです!

素敵ですね!その他の工芸品も見ていきましょうか。続いては、越前漆器でしょうか。

越前漆器なら、モダンなお椀見つけましたよ!

とてもおしゃれですね!これで汁物でも頂きたいです。ちなみに越前漆器は、なんと古墳時代からその歴史をスタートさせているんですよ!

そんな長い歴史があるんですね!ただ、私は県代表にはネームバリューのある越前打刃物じゃないかと思います。

そうですね。では福井県の代表選手は、越前打刃物に決定!

甲州水晶貴石細工

甲州印伝(こうしゅういんでん)

甲州手彫印章(こうしゅうてぼりいんしょう)

山梨県というと、富士山・ぶどう・武田信玄が思い浮かびます!

武田信玄をはじめ戦国時代の武将は、鎧や兜の飾りに鹿皮を好んで使ったそうですね。「甲州印伝」は、その伝統を引き継いだものだそうです。

鹿皮は丈夫で、しかも軽くて柔らかく、加工しやすいと聞いたことがあります。それで昔から工芸品に使われていたのでしょうね。

その通りですね。江戸時代になって、漆で模様をつける方法が発見されたことで「甲州印伝」が誕生し、それ以来おしゃれな人たちに愛されてきたそうです。

具体的にはどんなものが作られているのですか?

昔から、財布や巾着などが作られていたようですが、今は名刺入れ、カバンなど、他の小物もあるようですね。この財布なんか、伝統とモダンがミックスされて、とてもかっこいいと思います!

本当ですね!若い方が持っても、年配の方が持っても良さそうですね。

「甲府印伝」の老舗、「印傳屋」さんのものです。海外の一流ブランドに負けない、質の良さ、品の良さを感じますね。

他にもモダンなデザインで色々作られているようですね。このNYシリーズ、財布やバックなど様々なラインナップがありますが、どれもかっこよくて全部欲しくなってしまいます!

では山梨県は、日本の工芸品を世界に、という意気込みを感じる「甲州印伝」で決定!

信州紬

木曽漆器

飯山仏壇

松本家具

内山紙(うちやまがみ)

南木曾ろくろ細工(なぎそろくろざいく)

信州打刃物

長野県には、素敵な見どころがたくさんありますね!軽井沢や上高地とか、景色がよくて、おしゃれなお店もあって、夏休みとか行きたいです!

自然が豊かで、それぞれの地域で独自の文化があるのが魅力的ですよね!国宝の松本城なんかも、アルプスの山々をバックにそびえ立って、なんともかっこいいなあ。

松本といえば、松本家具ですね!私のあこがれです!

素敵ですね!軽井沢の洋館に似合いそうな、ヨーロッパ的な感じもするけれど、色とか質感とか、なにか日本の伝統に通じるものを感じるな。

イギリスの伝統家具のデザインを使っているそうですよ。最初は濃い茶色だけど、使っているうちにだんだんあめ色になって、味が出てくるらしいです。

ちょっとお値段がはるけれど、一生ものとして、少しずつそろえていきたい家具ですね!

話は変わりますが、長野といえば、木曽路もいいですよね!昔の宿場町がよく保存されていて、すごく風情があって。

「木曽路はすべて山の中である」と島崎藤村は書いたけど、あの辺は檜の森がたくさんありますね。檜風呂で疲れを落とすのも、最高だなあ。

長野の工芸品として、「木曽漆器」も有名ですね。

そうですね。もともとは、木曽で有名な檜に漆加工をしたものだけれど、漆とガラスを組み合わせた、こんなロックグラスを見つけました。

なんだか新しい組み合わせですね!内側のつややかな色と、外側の落ち着いた色の対比が素敵だなあ。

木曽漆器の重箱やお弁当箱も素敵ですね!漆の塗り方も、こちらは美しい木目が透けて見えるようで、また別の魅力がありますね。

では長野県は、多様な美しさを持つ「木曽漆器」で決定!

飛騨春慶(ひだしゅんけい)

一位一刀彫(いちいいっとうぼり)

美濃焼

美濃和紙

岐阜提灯

ここは、私から先陣を切らせて貰っていいですか!おすすめしたいのが、美濃和紙の照明です。シンプルモダンで、素敵ですよね!

なるほど!古風な感じの間接照明は確かにおしゃれですね。

最近の電灯のかさには、安価で丈夫なプラスチックやアルミを使ったものが多いですが、この柔らかい光の広がりは和紙にしかできない仕事だと思います。

おっしゃる通りです!美濃和紙には1300年以上の歴史があり、本美濃紙の手すき和紙技術は、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。美しいだけではなく、耐久性が高く雨風にも強いため、提灯や傘にも使用されてきた、秀逸な和紙なんですよ!

デザイン性だけではなく、機能面でもそこまで優れているとは知りませんでした!

もう一つ、美濃和紙の商品を紹介させてください!和紙で作られた化粧箱になります。

和紙にこんな使い方もあるんですね!多目的な用途に使えて便利ですね!

美濃焼では、こんな茶碗がありました!「蔵珍窯(ぞうほうがま)」さんの赤色は、市場に出回っていない紅柄を原料に使い、1000日かけて大事に育てて作る、幻の赤だそうですよ。

そういわれてみると、深くて味わいのある赤ですね!

きれいな青色の茶碗もあるので、ペアで使ってもよさそうですね。

青もきれいですね!こんなさわやかでモダンなお茶碗が、日々の食卓にあったらいいと思います!

この窯元さんはお茶碗のラインナップが豊富で、100Kcalから400Kcalまで、サイズがKcalで表示されているんですよ!

ユニークですね!女性やお年寄りなど、小さいお茶碗を探している人には嬉しいですね!

岐阜県も悩みますが、代表という意味では、用途の幅が広い美濃和紙でしょうか?

そうですね。では岐阜県代表は、万能選手の美濃和紙に決定!

駿河竹千筋細工(するがたけせんすじざいく)

駿河雛具

駿河雛人形

静岡の工芸品を探していたら、静岡挽物で作られた、こんなおしゃれなフラワーベースを見つけました!

工芸品なのに、アメリカンなテイストも入っていて、とてもおしゃれですね!

こういう、伝統技術と新しいデザインの組み合わせは面白いですね!

ところで、静岡といえば、駿河竹千筋細工も有名ですね。

祖母の家で、夏になると飾り用の虫かごが玄関に置いてありました!やはり竹でできた鈴虫が入っていて、風情があったなあ。

名前の通り、千の筋にも見える繊細な細工が有名なのだけれど、それとはまた雰囲気の違った、こんな竹製のランプを見つけました!

レトロモダンでおしゃれですね!居間や食卓にこんなランプがあれば素敵!

竹細工といっても、色々な作品がありますね!あたたかみがある光で、落ち着くなあ。

では静岡は、これからもどう進化するか楽しみな、駿河竹千筋細工で決定!

有松絞・鳴海絞(ありまつしぼり・なるみしぼり)

常滑焼(とこなめやき)

名古屋仏壇

三河仏壇(みかわぶつだん)

豊橋筆

赤津焼(あかづやき)

岡崎石工品(おかざきせっこうひん)

名古屋桐箪笥

名古屋友禅

名古屋黒紋付染(なごやくろもんつきぞめ)

三州鬼瓦工芸品(さんしゅうおにがわらこうげいひん)

尾張七宝(おわりしっぽう)

尾張仏具(おわりぶつぐ)

瀬戸染付焼(せとそめつけやき)

愛知県は伝統工芸品がたくさんあるけど、おしゃれというテーマに合うのは染織品とか焼き物でしょうか?

そうですね。仏壇や筆もありますけど、今回のテーマには合わなさそうですね。

じゃあ、染織品、焼き物で見ていきましょう!松田さん、何か知ってますか?

そうですね~。染織品でいえば、有松絞・鳴海絞とかかっこいいですよね!

さっき調べたら、こんなかわいい手ぬぐいがありましたよ!

かわいい!これなら、今回の記事テーマにもぴったりじゃないですか!

かわいいですね!手ぬぐいマニアの私には、たまりませんね(笑)。

そんなに持っているんですか?

厳密には分かりませんが、100枚は超えてると思います。

えぇ~!それは、マニアですね(笑)。

はい(笑)。ところで焼き物のほうでは尾張七宝あたりが素敵だと思います。こんなアクセサリーとかどうでしょう?

エレガントで、とてもきれいなペンダントですね!こんなペンダントが似合う大人の女性になりたいな~。

期待しています(笑)!

いろいろ出ましたが、万人受けしそうでかわいいのは、有松絞・鳴海絞の手ぬぐいでしょうか。

そうですね!僕も男性目線からすると手ぬぐいの方が使いやすいですね!

私も、今は有松絞・鳴海絞に軍配が上がりそうです。

では、愛知県代表は有松絞・鳴海絞に決定!

東日本編は以上で終わり!続いて西日本編も張り切ってやっていきましょう!もちろん、私たちがすべての伝統工芸品を知っているわけではありません。どんどんいいものがあれば更新していきたいですね!

・今回の企画は、BECOS Journal編集部の独断と偏見によるもの、あくまで個人的な見解です。

・良いとか悪いとか、工芸品の優劣をつけるものではありません。

・異論反論については歓迎します。SNSなどでご意見募集中です!

もっとこんなイケてる工芸品あるよ!と思った人は「#都道府県代表伝統工芸品」をつけてTwitterで投稿してください!編集部一同楽しみにしております!

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表