本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は、宮内庁御用達の傘を手掛けることでも有名な「前原光榮商店」さんにお伺いして、丈夫で壊れない傘の条件や、傘の作り方などについて教えていただこうと思います。

工房の場所は、最近「東京のブルックリン」としてクラフトの聖地ともなっている「蔵前」にあります。

蔵前駅から、徒歩5~6分の静かな場所に工房はあります。

私も、10年前より「前原光榮商店」さんの傘を愛用しており、取材がとても楽しみです。

宮内庁御用達の傘を作り続ける1948年創業の老舗傘メーカー

皇室の紋である十六花弁の菊の紋章に見立てた「16間(じゅうろっけん)雨傘」を世に広め、安価な海外製の傘とは一線を画する上質なこだわりの傘を作り続けている。

店舗は、ショールームと工房を兼ねており、落ち着いた雰囲気は高級感を感じさせます。

2階に案内されると、2名の傘職人の方が作業をしています。

今日、傘について教えていただくのは職人歴7年の前原光榮商店に初の傘職人として入社された「田中一行」さんです。

田中さんは、傘の仕立てを行っている職人さんです。

大阪芸術大学卒業後、東京の出版社を経て33歳のときに傘職人として入社されたという異色の経歴をお持ちの職人さんです。

少し、お話をすると今までお会いしてきた職人さんとは違った印象で「Newタイプ職人」といった感じです。

職人というと、私の祖父もそうでしたが無骨で無口なイメージですが、田中さんは非常に物腰が柔らかく、とても気遣いにあふれる方といった印象です。

詳しく、聞いてみると会社員として働いていた際には、営業のサポートや事務などもしていたとのことですので、職人さんの世界では非常に異色な経歴をお持ちだなと思います。

「もともとモノづくりの仕事をしたいという思いはあったのですが、傘職人にこだわっていたわけではないです」とのこと。

たまたま前原光榮傘商店で働いていた知人から、仕事を募集しているということで、一度職人さんのところに見学に行ったら、今までの傘の概念を覆されるような手の込んだ傘があり、その傘を開いたときに自分の心も開くような瞬間があり、感動して職人になることを決めたと偶然天職に巡り合ったと話してくださりました。

傘の実演販売や、商品の企画なども担当されることがあるとのことで、こうした経歴が様々な挑戦をする際に活かされているのだと、教えてもらいました。

傘は、陶芸や竹細工などと違い、複数の素材を組み合わせてつくる工芸品です。そのためより工程も複雑化しており、1本の傘ができるまでに3週間以上かかります。

今回は、田中さんが担当している「裁断・縫製」について詳しく教えていただきました。

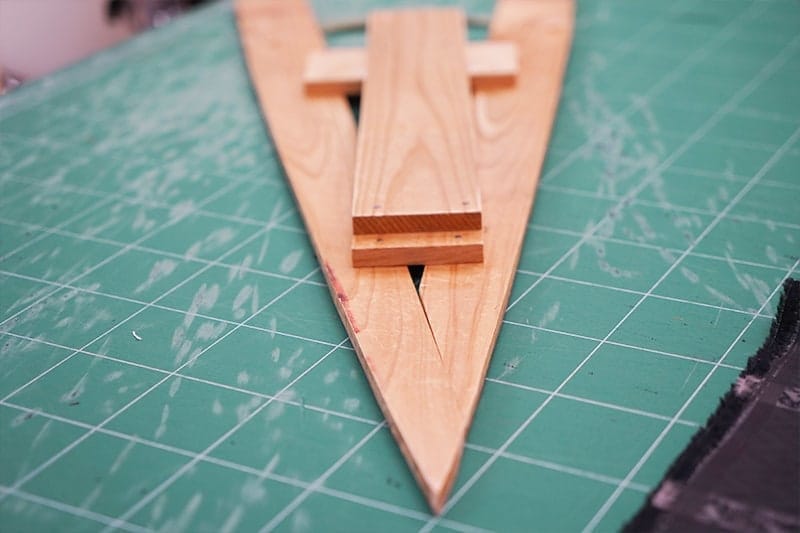

生地に手づくりの木型をあて、ナイフでカットします。

1mm狂ってしまうと、16本骨傘だと1.6cmずれてしまうので、使い物になりません。

この工程は非常に気を使う重要な工程なんです。

木型を見せていただくと、三角形の二辺がちょっとだけカーブしています。

これは、傘を開いた際、骨と骨の中央にあたる生地部分が、軽くくぼむようにするためとのことで、この木型はこれまで前原光榮商店で働いてきた歴代の職人の木型を参考に自作したとのこと。

縫い合わせる生地の厚さによって、専用のミシンは使い分けられている。

傘の生地を縫い合わせる際には、上糸だけで鎖編み状に縫うことができる専用ミシン使います。

縫い目に伸び縮することで、傘の生地に負担をかけずに開閉を行えるようになっています。

「親骨」と「受骨」をつなぐ部分=「ダボ」に、「ダボ布」という生地をつけていきます。

これは、生地に直接骨があたるのを避け、ダメージやサビの移りを防ぐためにつけられています。

ちなみに、このダボ部分が、保管中に中棒と擦れて傷が付かないように、前原光榮商店も傘は、ビニールテープが購入時には貼られています。

あのテープは、傘に圧力がかかってしまい傷が付かないようにしているためのものですので、家庭で保管していただく分には、不要なものなので、購入後は取ってしまっても大丈夫です。

「つつみ」では、「受骨」が集まる「ロクロ」と呼ばれる場所を、布で巻いていく工程です。

「ロクロ巻き」は、安物の傘には付いていないことがほとんどで、内側の見た目の高級感も格段に良くなりますし、中棒と骨を保護できるので、傘の長持ちにつながります。

「親骨」の先端部分に、「露先」を縫いつけていきます。

生地を縫い込み過ぎると、シワの原因なってしまい傘としては売り物にならなくなってしまうとのことで、とても気を使う作業です。

「菊座」をつくって先端に取り付け、その上から金属製の「陣笠」で取り付けます。

ラストはアイロンをかけながら、生地の張りをチェックしていきます。

チェックしているときに、生地を弾く音が心地良いです。

これまでの工程でミス無く、正確に作れていなければ一定のハリのある傘にならないということで、入念にチェックが必要な最終工程です。

丈夫さということだと、もちろん骨の数が多かったり、生地が厚ければそれだけ丈夫ということになりますが、それ以外にも「露先」がどれだけ丁寧に縫われているかなど、仕事の丁寧さによる丈夫さというところもぜひ見ていただきたいです。

「露先」は、簡単に縫っているようでいて、生地のハリ具合などを考え縫っていかなければいけません。

また、傘の一番先端なので、何かに当たってしまうことも多く、修理の依頼が多い部分でもあるので、この部分が丈夫でない傘を買ってしまうと何度も修理しなければいけないことになります。

「神は細部に宿る」と言いますが、傘の良し悪しを判断する一つが、こんな小さな傘の先というのは驚きですね。

代表の前原さんにもお話を伺えました。

「大量生産・大量消費の時代だからこそ、職人がつくった思いのこもった傘を使ってもらえたらと思っています。日常で使うものだからこそ使っていただくお客様が、ストレスなく綺麗になめらかに開いて、ハリが綺麗で、雨音が心地よく響く。体で楽しさを感じてもらえるような傘を作り続けたいと考えています。」

前原光榮商店では「傘」という字に含まれる4つの「人」は、それぞれ

の4分野の職人たちを表していると提唱しているそうです。

これだけ多くの職人が携わる傘を昔ながらの製法を守りながら、作り続けることはとても大変なことです。

伝統工芸業界では、職人の高齢化や人材不足が深刻ですが、傘の業界はどうか聞いてみたところ、傘の骨をつくる職人なども高齢化してきていて、以前のように作れなくなってしまっている方も多いのだとか。

品質にばらつきがでないよう、骨をつくる職人の元へ直接足を運び仕様などについても細かく打ち合わせなどが必要とのことで、たくさんの人が携わる傘だからこそ、技術だけではなく、コミュニケーション能力も必要な大変な仕事だなと感じます。

そういった意味でも、田中さんのようなコミュニケーション能力に長けた職人さんは必要になっていくのかもしれません。

皇室御用達の傘を製造販売している前原光榮商店。ここではその高い技術が光る傘を紹介します!傘のプレゼントや、「傘」の字にちなんで「傘寿」のお祝いの品としてお贈りしてもいいでしょう。

長年にわたり愛され続けてきたTRAD-16シリーズが、軽量化して再登場しました。光沢感のある生地の高級感はそのままに、中棒はアルミ、骨はカーボン製にすることで280gと軽量化。

より軽く使い勝手の良さが実感いただける一本です。豊富なカラーバリエーションよりお好みの一本をお探しください。

軽さと大きさにこだわった、カーボン骨の軽量・大判タイプです。中棒は昔ながらの樫を使用し、風合いを残したまま軽量化しました。傘を開いた直径が110㎝を超える安心感のあるサイズは、背の高い方や普段からお荷物の多い方におすすめです。

無地の生地はシンプルながらも艶感があり、手元の素材によって雰囲気をガラリと変えます。ベーシックな手元や個性的な手元、お好みの素材を組み合わせて表情をお楽しみください。

コロンと丸みを帯びた輪っか型の手元が可愛らしい日傘です。手元は一つひとつ職人によって作られた一刀彫で、綿の平織りの生地はまるで麻のようにざっくりとした素朴な風合いが特徴です。

ポイントは共布で製作した手持ち飾りタッセルです。上品さと可愛らしさが共存したおすすめの日傘です。

「傘」という漢字の通り、傘には非常に多くの職人さんが携わっています。

職人が高齢になってしまい、これまで通りに作れなくなってしまったということも伺いました。

だからこそ、多くの職人さんが作ってくれた1本の傘を大切に使い続けるということが大切なのではないでしょうか。

私が10年使い続けている傘も、全く壊れることなく大切に使わせていただいています。

100円の傘は、雨が止めばどこかに置き忘れてしまっても何も気になりませんが、高価な傘は、持ち歩くときは、少し緊張感があり大切に扱わなければと思いますよね。

大切な方との約束の日や、人生の大一番に職人がつくった最高品質の傘をお供に、出かけてみてください。

いつもと少し違った自分に出会えると思います。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表