本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

NHK大河ドラマ『青天を衝け』(せいてんをつけ)の主人公、渋沢栄一さんが、大蔵省に在籍していた明治時代。人々のファッションは、どのようなものだったのでしょうか。

明治時代は、歴史が大きく変わる節目でした。江戸幕府の後に日本を率いた明治政府は、西洋の進んだ制度や文化などを積極的に取り入れる「文明開化」を通じて、国の近代化を進めました。

大日本帝国憲法をはじめとする法による国の運営、藩をやめて県を置く「廃藩置県」、税金の制度の見直しなどをしました。教育や郵便の制度、鉄道も生まれました。今の社会を形作るものの基礎の多くは、この時代に築かれました。

近代化の背景には、アジアを離れて西洋の国々と肩を並べたいとする「脱亜入欧」という思想がありました。

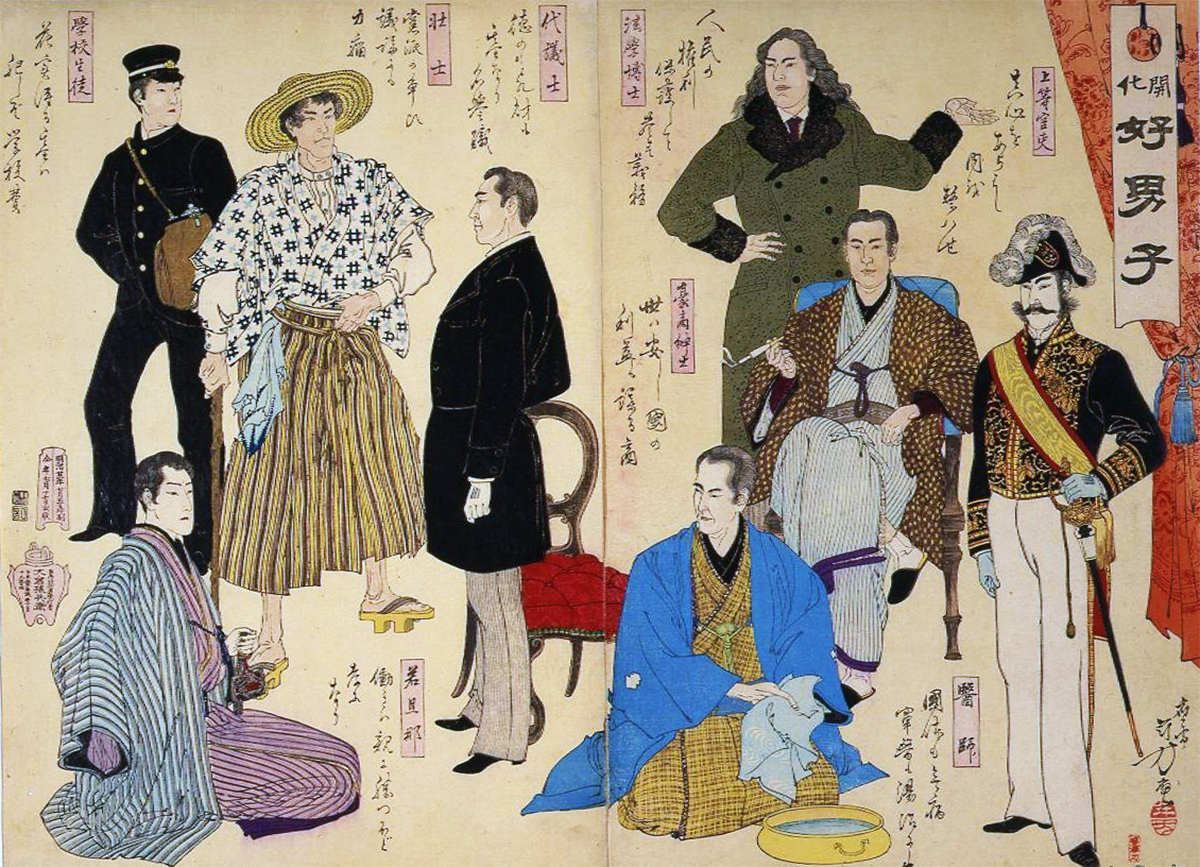

上の絵をご覧ください。こちらは水野年方が明治23年(1890年)に描いた作品で、8人の様々な職業の男性の服装を描いたもの。

右から上等官吏、法学博士、豪商紳士、醫師(医師)、代議士、壮士(政治運動に携わった、書生など)、学校生徒、若旦那を描いています。和装姿と洋装姿は半々くらいの割合で存在し、正装は洋装で、という流れができてきた時代です。

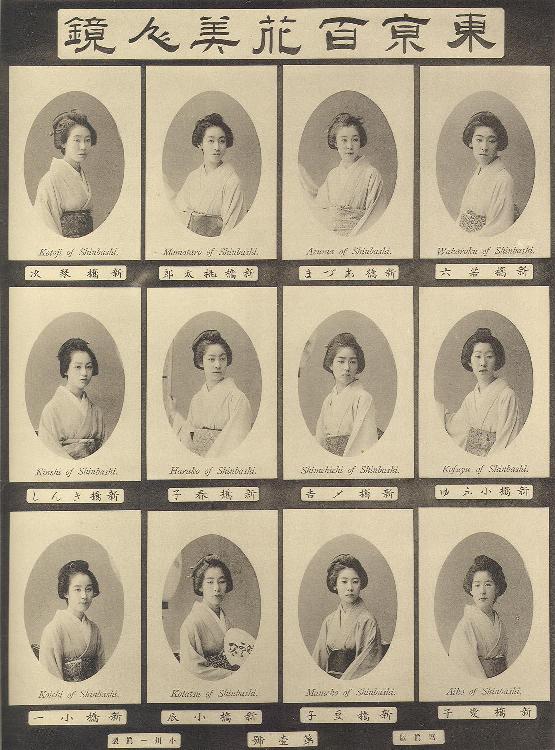

現在では大学や地域でそして世界規模で色々なコンテストが開催されていますが、日本で初めてのミスコンは明治時代。

初のミスコンは明治24年。芸妓さん100人の写真を掲載して投票するかたちで行われました。

そしてこのコンテストで1等に輝いたのが玉川屋玉菊、17歳。新橋の芸妓さんでした。ちなみに私のタイプは、中段の左端一択です!

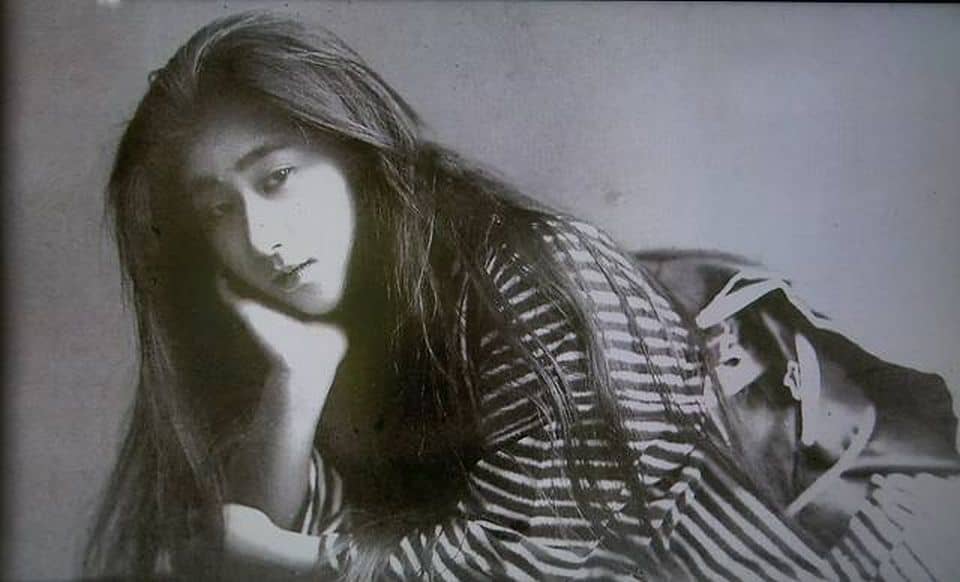

朝起きたら横にいてほしい雰囲気ですね!髪をおろして和服を着るのはタブーとされていた時代に、浅草凌雲閣で開催された美人コンテスト「東京百美人」で、参加用の写真を撮る写真館に行く前に家で髪結いを待つも一向に髪結いが現れず、仕方なく洗い髪のまま人力車を飛ばし写真館に向かう様がバズって洗髪料のイメージモデルにまでなった「洗い髪のお妻」こと安達ツギさん。

鳥取で最初に洋装をした女性として有名。この1枚の写真をきっかけに、芸妓として、伊藤博文、そしてなんと、冒頭の渋沢栄一のご贔屓になったとか!

鍋島栄子(なべしまながこ)。佐賀藩最後の藩主・鍋島直大(なべしまなおひろ)の妻。

ローマで結婚式を挙げ、イタリア社交界で活躍。帰国後は鹿鳴館の華として注目されました。明治時代の洋装は、まだまだ上流階級しか手の出せない高嶺の花でした。一般女性が洋装化していくのは、次の大正時代を待つことになります。

明治中期〜後半になると、ワンピースタイプの縞々模様の水着が人気を博します。このタイプの水着はシマウマ(縞馬)水着と呼ばれ、さまざまな彩り、さまざまな縞模様の水着が登場します。個人的には露出が少なくて残念です!

相当いいですね。少し心もとない感じが最高な芸者さんです。当時の芸者はファッションリーダーとして、いくつもトレンドを生み出していました。

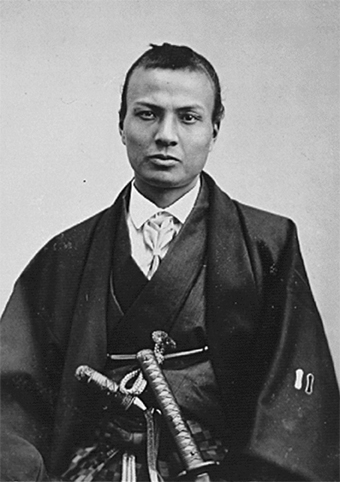

第122代天皇、睦仁(むつひと)さんです。EXILEのMATSU(まつ)さんに似てますが、『MUTSU』(睦むつ)です。明治4年に「散髪脱刀令」が出されました。この令は、刀を帯刀しなくても良いというものと、「髪型」を自由にしても良いという発令でした。明治天皇が散髪されたことで、続々と世間に広がっていったそうです。

平松愛理さんは『部屋とワイシャツと私』ですが、こちらは、着物とYシャツとネクタイ。明治時代に通訳や鹿児島県知事や幡製鉄所長官を勤めた山内六三郎さんです。和洋の正装を大胆に組み合わせたミックスコーデですね!

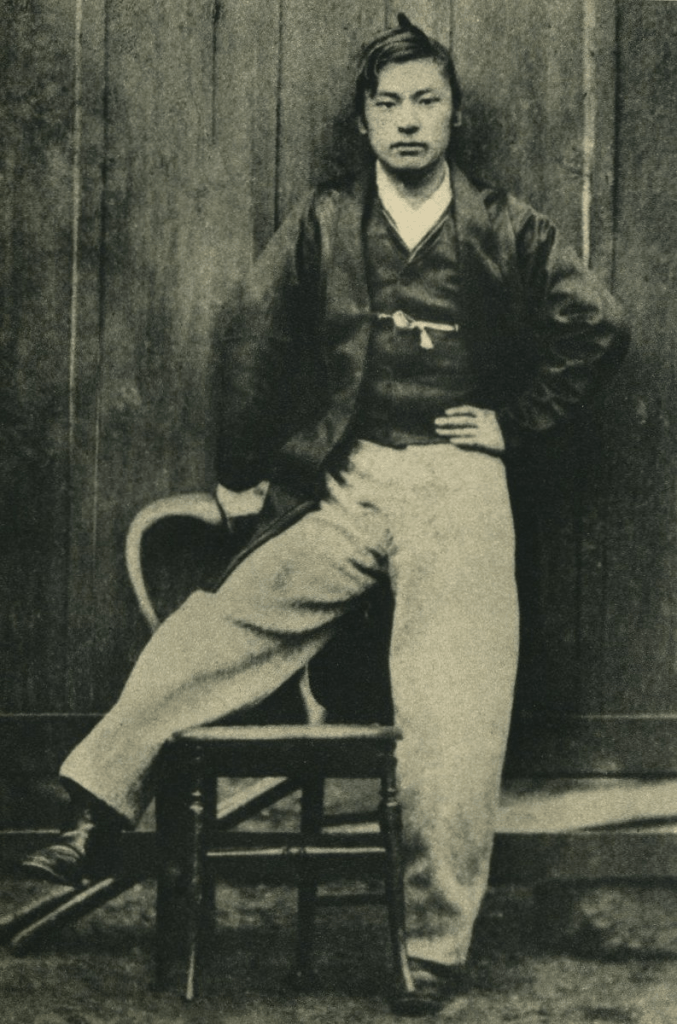

わが佐渡ヶ島出身にして、三井物産の創業者、益田孝さん。日本経済新聞を創刊したのも、この方。15歳の時にフランスに留学しているため、コーデがハイセンス!和装のような合わせのベストに、タイトな羽織のようなジャケット、そしてワイドパンツ。髪型なんて、ツーブロックのチョンマゲですからね!今でも通用しそうなコーデですね。もはやイスになんか座りませんからね!島の誇り。ファッショニスタ。

なんでしょうね。彼氏のスーツ似合ってないですね笑 葉巻も背伸びしてるし。バランスかなー。まだ洋装に慣れてない時代背景が垣間見えます。すぐ別れそう。

脱力系。ファッションも個性的!上半身和装で、下半身洋装。白い靴下を合わせてくるあたり!やる気ない感じしますが、歯医者です。今でも高知県にあるそうです。

いかがでしたでしょうか?文明開花の様子を少し感じていただけましたか?上流階級や軍隊、警察などの制服から洋装化し始め、まだまだ一般市民は和装だった明治時代。ここから日本のファッションのうねりは、大きく変動していく事となります!

浴衣は雪駄や下駄と合わせないといけない。着物は襦袢をきなければいけない。なんてことは全くこの時代にはありません。これらの「和服の常識」はほとんどが戦後つくられたものです。

この新しくつくられた、しきたりや常識によって、自分たちが本来着ていた衣服をほとんどの方が、着ない世の中になってしまいました。これは、日本の文化にとっても、私たちの精神性にとっても大きな損害だと感じます。

明治時代を見習って、もっと自由に!和服を着てみませんか?

今回、明治時代の服装について、独自の感性と着物デザイナー目線で、軽快に大喜利をしてくれた『Masashi Watanabe』氏。

BECOSのECサイトでは、そんな彼が手掛ける、着物・浴衣の新スタイルブランド『VEDUTA』を取り扱っています。

日本文化の象徴のひとつである「着物」に、ストリートファッションのエッセンスがふんだんに盛り込まれた、新感覚のブランド。ストリートファッション好き、個性的なファッション好き、着物をもっと身近に着てみたい…という方必見ですよ!

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表