本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

扇子は日本の夏の風物詩のひとつ。しかし、その種類や歴史について詳しく知っている人はあまりいません。

本記事では、全国から魅力的なMade in Japanを厳選し、こだわりの扇子も多数ラインナップする「BECOS(ベコス)」が、扇子について徹底解説!扇子の種類から歴史、使い方まで詳しく紹介していきます。扇子についてもっと深く知りたいという方や、こだわりの扇子が欲しいという方はぜひ参考にしてくださいね。

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥26,400 (税込) | 23 | × | 男持 渋唐草片面 煮黒 銀 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥26,400 (税込) | 23 | × | 男持 渋唐木 ひき茶 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥31,900 (税込) | 23 | × | 男持 とんぼ 本煤竹 緑 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥16,500 (税込) | 23 | × | 男持 毘沙門格 唐木 錆朱 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 22 | × | マルチカラー 扇子 | 初音工房 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,620 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 中短地瓢箪にとんぼ (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥10,450 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 渋千鳥 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥7,700 (税込) | 19.5 | × | 女持 (6.5寸) 大短地オレンジうさぎ (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥290,400 (税込) | 23 | × | 満月 (紫) 金箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥181,500 (税込) | 23 | × | 満月 (黒) 銀箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥142,780 (税込) | 23 | × | 三ヶ月 (黒) ブロンズ | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥145,200 (税込) | 23 | × | 満月 (白) 銀箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・色箔 焼き煤竹 | ¥13,200 (税込) | 20 | × | 箔彩 ベージュ 短地 6.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 唐木 | ¥9,900 (税込) | 21 | × | 燻#0 グレー 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・色箔 唐木 | ¥13,200 (税込) | 20 | × | 箔彩 グレイッシュピンク 短地 6.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 金魚鉢 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 撫子と萩 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 桜東風 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥17,600 (税込) | 20 | × | 女持 鮫小紋 桃 唐木竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥6,600 (税込) | 19.5 | × | 洛色URUSHI 松尾の山吹 女持 | RAKUKEI | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹・和紙 竹 | ¥8,800 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 切り絵 薔薇 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥55,000 (税込) | 20 | × | 女持 箔 墨流し 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥55,000 (税込) | 20 | × | 女持 箔 桃 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,600 (税込) | 19.5 | × | 女持 (6.5寸) 漆絵 麻の葉 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 京扇子 黒谷和紙 | 和紙 竹 | ¥8,547 (税込) | 19.5 | × | 雪花絞り 女性用 (紺) | 黒谷和紙 協同組合 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

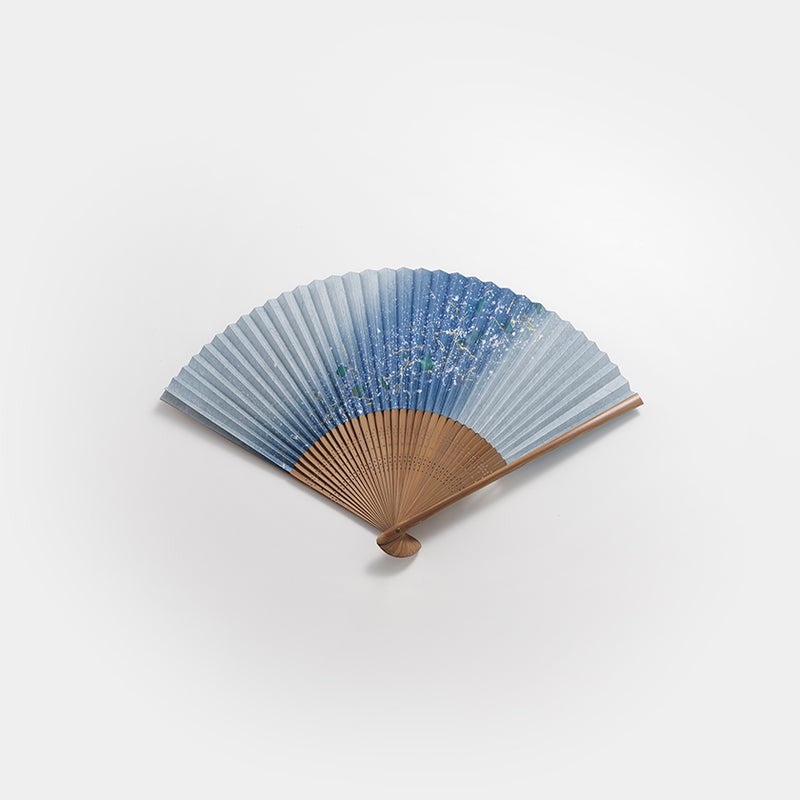

| 京扇子 | 和紙 銀箔・墨 黒竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 天の川 黒骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 月かげ×白檀香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 夜あけ×檜香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 陽ざし×沈丁花香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 中金箔 キラ扇竹 焼き煤竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 天の川 白 焼き煤骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 銀箔・墨 黒竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 氣 黒骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 絹 竹 | ¥16,500 (税込) | 21 | × | めじろ (男女兼用) 加賀友禅 | 染の四季 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 和紙 金沢箔 竹 | ¥13,750 (税込) | 22 | × | ちらし美 天の川 Amanogawa(男女兼用) | 箔一 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 和紙 金沢箔 竹 | ¥13,750 (税込) | 22 | × | 箔美 海月Kaigetsu (男女兼用) | 箔一 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥16,500 (税込) | 20 | × | 女持 三社網 黒塗り | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥33,000 (税込) | 23 | × | 男持 白キラ金 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・膠 焼き煤竹 | ¥11,000 (税込) | 23 | × | 美也古扇 燻 #1 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥5,280 (税込) | 23 | ◎ | 男物 絹扇 金刷毛引き 京扇子 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥6,050 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 たそがれに舞う蛍 大短地 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥8,800 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 刷毛引き 緑金 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 色箔・焼箔 膠・焼き煤竹 | ¥22,000 (税込) | 23 | × | 箔彩 hakuiro 水浅葱 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥3,850 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 海の夜明け | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 絹布 竹 | ¥20,300 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 名古屋友禅 唐辛子 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 絹布 竹 | ¥5,500 (税込) | 23 | × | 男物 絹扇 蜻蛉 黒骨 大短地 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 焼箔・銀箔 唐木骨 | ¥15,400 (税込) | 22.5 | × | 燻 #3 短地 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 商品 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | カラーバリエーション | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 綿 | ¥3,740 (税込) | 23.5 | なし | × | 女持 扇子袋 赤 臙脂 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 綿 | ¥4,840 (税込) | 23.5 | なし | × | 女持 扇子袋 茶 ペイズリー | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

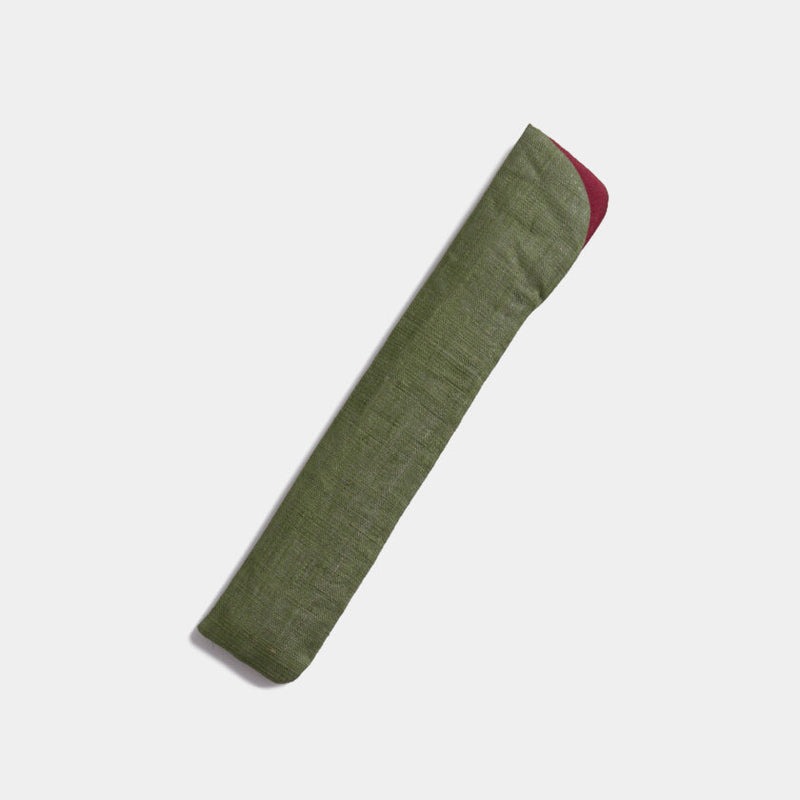

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 22.5 | 4色展開 (オレンジ/赤茶/水色/薄緑) | × | 女持 オレンジ | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 22.5 | 4色展開 (オレンジ/赤茶/水色/薄緑) | × | 女持 水色 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| ポリエステル | ¥1,430 (税込) | 27 | 3色展開 (赤/緑/紺) | × | 赤 (長さ26cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 牛革 | ¥4,400 (税込) | 25 | なし | × | 牛皮 黒 (単品購入用) | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 23.5 | 3色展開 (黒/紺/緑) | × | 男持 紺 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 24 | 3色展開 (黒/紺/緑) | × | 男持 緑 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| ポリエステル | ¥1,110 (税込) | 22.5 | 5色展開 | × | 薄紫 女持用 (長さ22cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,210 (税込) | 23 | 5色展開 | × | 黒 男持用 (長さ23cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

扇子(せんす)の種類、あなたはいくつ言えるでしょうか。実はひと口に扇子と言っても、さまざまな種類があります。一番の定番は夏の暑い日に涼をとるための物ですが、あおぐだけが扇子ではありません。ここでは、以下の4つの分類から扇子の種類について解説します。

扇子のパーツには、扇面・親骨・中骨(扇骨)などがあります。その中でも、扇子の個性を決めるのが扇面。扇面の素材ごとに、扇子の種類を見てみましょう。

扇面に紙が使われた「紙扇子」は、古くから伝わる最も一般的な扇子です。紙扇子の主な特徴は以下のとおりです。

紙扇子は、扇骨と呼ばれる竹を両側から紙で挟み込むことで、どちらの面から見ても扇面(紙の部分)が見えるつくりになっています。

また、「ため」があるのも紙扇子の特徴の一つです。ためとは、扇子を閉じた状態で横から見た際に、真ん中の部分が少し膨らんでいる状態のこと。ためがあることで、扇子を閉じた際に「ピシャ」っという気持ちの良い音がなります。この音は、とても粋な音で紙の扇子にしかないものです。

扇面が生地でできているのが「生地扇子」です。扇面には刺繍やプリント加工が施されており、紙扇子に比べてより華やかな扇子と言えるでしょう。ちなみに生地は、片面貼りになっています。

生地扇子は、使われる生地によって適したシーンがあります。

扇面に紙も生地も貼らず、香木である白檀(びゃくだん)の木片を重ねた板扇です。透かし彫りや描き絵を施し、品のあるデザインとなっています。招涼に使うよりは、白檀の香りを楽しむための持扇となっています。

紙や布が一般的な扇子ですが、最近ではプラスチック製など変わった素材のものも登場しています。樹脂製の扇子は、伝統的な紙扇子と違い大量生産ができるので、より手ごろな価格で扇子を持つことができます。

扇子の用途は、あおいで涼をとるだけにとどまりません。長い歴史を持つ伝統工芸品だけあって、さまざまな用途に使われてきた扇子。伝統行事や芸事にも使われる扇子を紹介します。

あおいで涼をとる一般的な扇子は「夏扇子」と呼ばれます。普段私たちが使っている扇子はこの夏扇子です。「夏」という文字が入っていますが、夏だけでなく1年中使うことができる夏扇子。実用性が高く和を感じさせるような絵柄が多いため、プレゼントや海外旅行客のお土産としても人気があります。

飾り扇子は、付属している扇子立てに乗せて玄関や床の間に飾るための扇子です。特に日本間にはよく合います。もともと縁起物の扇子に、長寿や繁栄などを表す絵が描かれています。部屋やお店に飾るだけでなく、お祝い事のプレゼントとしてもおすすめ。季節やに合わせた絵柄を選べば、手軽に日本の四季を感じられます。

日本舞踊や能など、伝統芸能で使われる扇子のことを「舞扇子」と呼びます。製造工程で竹骨に鉛を埋め込むなど、独特の特徴がある舞扇子。 その扇面には雲や霧、水などの絵が使われることが多く、華やかで上品な扇子です。飾り扇子同様、部屋の飾りとしても使えます。夏扇子と比べてサイズはやや大きめ。

舞扇子の骨の色は3種類あります。

それぞれ使い道が決まっていて、基本的に稽古では白竹が、舞台では塗骨や煤竹が使われます。

「茶扇子」は、茶席に用いられる紙扇のこと。 茶道が発展し始めた室町時代から用いられるようになりました。茶扇子を結界に見立てて、茶席で膝の前に閉じたままおいて挨拶をします。開くこともほぼありません。サイズは、女性用は約15cm、男性用は約18cmのものが一般的です。

結納や結婚式、披露宴に出席するときに持つための礼装用の扇子が「祝儀扇」です。 縁起物だけに約束事が多く、一般的には黒塗りの新骨に金銀の地紙を貼ったものが多いですが、男性用・女性用で地紙や扇骨に違いがあります。参加する状況によって扇子が決まっており、シチュエーションや立場や服装に合わせて祝儀扇を選ぶ必要があります。

「檜扇(ひおうぎ)」は、紙を使わない木製の扇子を指します。檜(ひのき)の薄板を綴(つづ)り合せ、要をとめて先は絹の糸で編み綴った作りになっています。女性が使うものは衵扇(あこめおうぎ)とも呼ばれており、主に宮中で使われてきた扇子です。

扇子の産地として代表的なのは京都と東京(江戸)です。「京扇子」や「江戸扇子」という名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。扇子は産地ごとに独特の持ち味があります。産地による特徴を知って、こだわりの一本を選んでみてください。

もともと扇子は京都で生まれたものです。現在は、京都扇子団扇商工協同組合の会員だけが「京扇子」という名称を使うことが認められています。そんな京扇子の特徴は以下のとおりです。

扇子作りの工程は、竹の加工から紙の加工や貼り付けまで多岐にわたります。京扇子では各工程に特化した職人たちがいて、それぞれが協力し合うことで高品質な京扇子が効率的に作られています。

また、どちらかというと女性向きの京扇子ですが、現代ではさまざまなデザインが販売されていて男性の愛用者も少なくありません。

京扇子に比べて大胆で大きな絵柄が多い江戸扇子。京都で生まれた扇子が江戸へ伝わり、独自に発展し受け継がれてきたのが由来で、現代では、東京で作られている扇子を指します。江戸扇子の特徴は以下のとおり。

京扇子と違い、1人の職人が全ての工程を担当しています。習得に時間がかかるため職人の数は少ないですが、その分込める思いは強く、オリジナリティ溢れるデザインが魅力的です。周りの人が持っていないような特別な扇子を探すなら、江戸扇子を検討してみましょう。

京扇子と江戸扇子に次ぐ扇子の一大生産地・名古屋。そこで作られるのが「名古屋扇子」です。

名古屋扇子の特徴は扇面紙の絵柄の色。重い色合いやはっきりとした鮮やかな色が使われていて、扇面が目を惹きます。

各地で作られる扇子のほとんどは、滋賀県の扇骨を使用しています。なかには扇骨だけでなく扇子の製造までを手がける老舗があり、そこで作られた扇子が「近江扇子」です。ただし、全国販売している近江扇子の店舗は4、5つと希少。扇骨のなかでも全国シェア90%にのぼる「高島扇骨」は、滋賀県伝統工芸品にも指定されています。

夏扇子の大きさは、男性用(男持ち)と女性用(女持ち)で異なります。

もともと扇子の大きさは、「男性7分5寸、女性6寸5分」と決められていますが、現在は上記のようなサイズで売られています。夏扇子は実用的な扇子なので、手になじんで使いやすいサイズを選ぶのがおすすめ。

伝統工芸品としての扇子には、長い歴史と受け継がれてきた伝統があります。手元にある扇子を光に透かしてみれば、そこには連綿と続く扇子の歴史が確かにあり、ひとつの扇子に込められた職人の思いに触れることができるでしょう。

扇子が生まれたのは今から約1200年前、平安時代初期まで遡ります。当時は紙がとても貴重だったので、紙の代わりに木や竹を短冊状に切り、張り付けて使われていました。

この頃は、扇子の使用方法も現代とは異なります。行事の式次第や短歌などを書くなど、メモの道具として使われていたのです。檜扇(ひおうぎ)と呼ばれていて、これが扇子の始まりとされています。檜扇は位の高い男性の持ち物でしたが、次第に色や絵で装飾された檜扇ができ、女性も使われるようになりました。その後、木や竹で作った木簡から、紙に変わり「蝙蝠扇(かわほり)」と呼ばれる形に変化します。

平安時代から鎌倉時代になると、扇子は中国に伝わり、さらにはヨーロッパまで伝わったと言われています。当時の扇子は骨組みの片面に紙が貼られていましたが、中国に伝わってからは両面貼りになり日本に逆輸入という形で帰ってきます。これが現代の扇子の原型とされています。「扇子は中国から伝わったもの」思っている人が多いのはこのためでしょう。

それまで、位の高い貴族や神官など一部の人達しか持てなかった扇子ですが、江戸時代に入り状況が変わります。扇子が一般的に広まり、庶民でも持つことができるようになったのです。扇子が広まるとともに、そのデザインもバリエーション豊かなものになっていき、現代の扇子へとつながります。

扇子のブランドには、老舗から新進気鋭のものまでさまざまあります。老舗ブランドの魅力は品質の高さと、職人技が光る計算され尽くしたデザイン。何百年も愛されてきた理由が垣間見えるようです。一方、新進気鋭のブランドには、老舗にはない柔軟な発想があり、ときに扇子の新しい使い道を提案してくれる新鮮さがあります。

伝統技術と新たな発想が融合することで、今も進化を続ける扇子。そんな魅力の詰まった伝統工芸品を手元に置いて、日本の伝統美に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

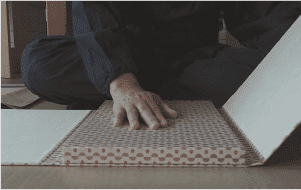

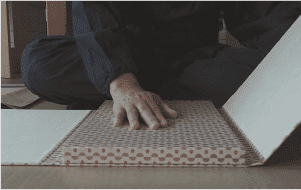

扇子の製造過程では、竹を切ることから仕上げまで、実に80を超える工程が存在します。職人の手によって丁寧に作られていく扇子の製造工程を順に説明していきましょう。

扇子作りには、細かく見ていくともっと多くの工程があり、そのどれもが職人の熟練技を要します。こうした繊細な工程を経てできあがる扇子は、まさに日本が誇る伝統工芸品と言えるでしょう。

扇子には持ち方の決まりや使い方のマナーがあります。うちわやミニ扇風機ではなくあえて扇子を選ぶ人なら、美しい所作にもこだわって扇子を使いこなしたいと思うはず。正しい使い方を知って、扇子のある装いに大人の品格をプラスしましょう。

男性の扇子の持ち方は、親指以外の4本の指で要の部分を持ち、親指を外側に立てて使います。持っている手の親指の部分が、相手に見えるように扇ぐのが正しい扇ぎ方です。また、扇子を全て開かずに少し閉じた状態で扇ぐのが江戸っ子らしく粋と言われます。実際には、全て開いた方が風量はあるので涼しいですが、粋に見せたい場合には少し閉じて使ってみてはいかがでしょうか。

女性の場合は、4本の指が相手に見えるように持ちあおぐのが正しい持ち方です。風量は多くありませんが、見た目が優雅になり涼しげに見えます。うちわのようにあおぐのではなく、扇子を揺らすようにして風を送りましょう。

あおぐ時は、扇子を胸の高さで持ちます。この時、扇子の裏面が自分の胸と平行になるように持ち、顎に向かってあおぎましょう。この方法だと周りの人に風が向かわないので、迷惑になることはありません。

また、隣の人とは50cm程度の距離をとり、音を鳴らさず静かにあおぎましょう。扇子の風が後ろの人にあたったり、扇子自体が隣の人に当たるのを防げます。他者を重んじる日本らしいマナーを守って、優雅に扇子を使いこなしましょう。

扇子を扱う場合には、必ず扇骨(竹の部分)を触るようにしましょう。扇面(紙や布の部分)を触ると破損の原因になりますので、覚えておきましょう。

扇子を開くのに、扇子を振って一気に開いてはいけません。正しい開き方は、親骨(一番太い両サイドの竹)を持って、まず1つずらします。そして、その後に続けてゆっくりと扇子を開いていきます。

扇子を閉じるときは、親骨を持ってゆっくりと閉じます。布の扇子の場合は扇面に厚みがあるため、特に慎重に閉じるようにしてください。

扇子の使い方として一番に思い浮かぶのは、あおいで涼をとることですよね。しかし、扇子にはあまり知られていない意外な使い方もあります。ここでは、伝統工芸品である扇子の新たな魅力を紹介します。

最近では、粋なファッションアイテムとして扇子を持つ人も多くなっています。浴衣はもちろん、スーツや洋服にも合わせることができ、幅広いコーディネートのアクセントになってくれる扇子。

柄も、伝統的な和柄から洋風のものやモダンなものまで、非常にさまざまな種類が販売されています。アクセサリー感覚で、その日の気分に合わせて扇子を選べば、お出かけするのがちょっと楽しくなるかも。デザイン性と機能性を兼ね備えた扇子は、暑い夏を風流に過ごすための頼もしい味方になってくれるでしょう。

扇子は扇子立てに乗せてインテリアとして部屋に飾るのも人気です。豪華で縁起のいい柄の扇子を飾るだけで、部屋が少し華やかになります。自宅だけでなく、お祝いの席で飾られることもあります。

食事の際に口元を隠すアイテムとしても、扇子が注目を集めています。マナーとしてはもちろん、マスクの代わりに飛沫防止効果を期待して扇子を使う人も増えているとか。最近では、抗菌加工の施された扇子も販売されています。

扇子の新しい使い方として、「フォトプロップス」が話題になっています。フォトプロップスとは写真撮影に使われる小道具のこと。ヒゲの形のプロップスなどを見たことがある人も多いのではないでしょうか。

そんなフォトプロップスに、デコレーションした扇子が使われているのを最近よく目にするようになりました。特に、結婚式で使われるのが人気のようです。自分たちでオリジナルのプロップスを作って、大切な日の思い出に華を添えるのもいいかもしれません。

ここでは、いい扇子の選び方と、扇子を長く使うコツを説明します。

手ごろなものでは1,000円程度から購入できる扇子ですが、長く使いたいなら高品質のものを選ぶ必要があります。そうはいっても、「いい扇子の選び方なんてわからない」という人が多いのではないでしょうか。いい扇子の見極め方を知って、お気に入りの一本を見つけましょう。

扇子は、外で使用する事も多いですが、その分、汚れや破損のリスクもあります。お気に入りの扇子を長く愛用するための、お手入れ方法を紹介します。

高品質な扇子には、以下のような特徴があります。

| 確認方法 | 高品質な扇子の特徴 |

| 閉じた形状を前から確認 | 扇子の両側にある親骨の『天』と呼ばれる先端部分が”キュッ”と閉まっている |

| 閉じた状態を横から確認 | 扇面(おうぎめん)の紙がはみ出ていない |

| 扇面の素材を確認 | 紙が使われている |

| 中骨に使われる竹の質を確認 | 耐久性があって密度が高くよくしなる竹皮に近い部分の竹が使われている |

| 扇骨の本数を確認 | 扇骨(中骨)の本数が35本以上ある |

デザインだけでなく品質にもこだわって、お気に入りの扇子を見つけましょう。

扇子についた汚れや埃は、乾いた布で優しくふき取りお手入れしましょう。また手垢が付いた場合は、下手に取ろうと強く擦らない方が良いでしょう。中には張替が可能な扇子も販売されているので、購入する時に確認しておくことをおすすめします。

扇子を保管するときは、山谷が崩れないよう閉じた状態で保管すると、より長持ちしますく使用できるようになります。

万が一、扇骨が折れた場合は、親骨なら接着剤で直すことも可能です。ただし、薄く削った竹や木の材料を用意して補強する必要があります。親骨に対して、中骨は繊細なつくりで折れやすいです。中骨は、プロの職人でも作業中に折ってしまうことがあるほど。中骨は1本折れただけでも、全ての骨を変えなければいけません。この場合は、購入したお店に修理できるか問い合わせた方が良さそうです。

扇子の周辺アイテムとして代表的なのは扇子袋や扇子ケースで、扇子を収納することで扇面や扇骨の破損を防いでくれます。扇子と同様にさまざまな素材やデザインがあるので、布製のものや革製のものなど服装や扇子の雰囲気に合わせて選ぶといいでしょう。

扇子袋を使うときは、頭から扇子を差し込んでください。要と呼ばれる扇子を留めている支点部分を手前にすることで、扇子に「開きグセ」がつくのを防げます。

浴衣にあわせて扇子を持つときは、帯に扇子袋ごと扇子をさすと、かっこよく持ち歩けます。刀のように脇腹あたりにさしたり、背中の帯の結び目の横あたりにさしたりするのがおすすめです。

扇子は、逆さまにしたときの形が「末広がり」であることから、古くから縁起物としても愛されてきました。末広がりが縁起がいいとされる理由は、

その姿かたちが富士山に似ているからです。日本では昔から富士山は霊山として信仰の対象にもなってきました。この富士山の形と同じ末広がりにも、神様のご利益や力が宿るとされ、縁起がいいと考えられていたのです。

縁起のいい扇子は、ハレの日のプレゼントや、部屋のインテリアとしても人気があります。

外国人観光客のお土産としても人気の扇子ですが、英語では何と言うか知っていますか。

扇子は、英語「folding fan(フォールディングファン)」です。「folding」は、「折りたためる」や「折り重なる」という意味です。「fan」がうちわや扇風機など「送風するもの」を指す言葉なので、「folding fan」で扇子を上手に表していますね。他にも「Japanese fan」や「paper fan」という呼び方もあります。

扇子は閉じた状態と開いた状態で数え方が違います。閉じた状態だと、1本、2本というように「本」で数えます。それに対して開いた状態では「面」または、「枚」で数えます。閉じた状態と、開いた状態で数え方が違うのは、数え方の種類が多彩な日本らしいですね。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表