本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

乾きやすく、使えば使うほどに味の出てくる手ぬぐい。今回は伝統工芸品メディアBECOSが、手ぬぐいの魅力や使い方、選び方について解説します。おすすめの手ぬぐいも紹介するので、手ぬぐいの購入を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。

ここでは手ぬぐいの魅力について解説していきます。タオルとは違う手ぬぐいならではの魅力をご紹介します。

手ぬぐいとは、顔や体をふいたり、掃除やファッション小物として使われたりする、木綿の平織りの布です。一般的には、木綿から糊や油などの不純物、色素や独特の匂いなどを取り除いた「和晒」に、さまざまな文様や色で染色が施されます。

タオルやハンカチと同じような用途で使われますが、日本で古くから使用されてきた日本伝統のものが手ぬぐい、西洋から入ってきたものがタオルやハンカチです。

手ぬぐいは、柔らかさや吸水性の面ではタオルに劣るでしょう。しかし、乾きやすく、かさばらないのが手ぬぐいの長所です。大きなサイズでも手ぬぐいなら折りたたんでコンパクトに持ち運びができますし、すぐに乾くため雑菌が繁殖しにくく衛生的に使用できます。

また、使い込むほど柔らかく肌になじむようになり、色の変化も楽しめなど使うほどに愛着が増すのも魅力です。

両端が切りっぱなしになっているのも、手ぬぐいの特徴です。より早く乾き、端にほこりがたまらない、というメリットがあります。

また、簡単に割けるため、ガーゼや包帯のかわりに使うなど、緊急事態にも臨機応変に対応することが可能です。

最初のうちは端がほつれても、そのうち落ち着くため、心配はいりません。気になるなら、横糸のみを切って処理するとよいでしょう。

手ぬぐいは、古くから日本で親しまれてきました。平安時代に記された書物の中で、手ぬぐいに関して言及されています。

以前は、麻や絹が使用されおり、麻は庶民用、絹は高貴な階級の人たちが使用していました。布はまだ貴重だったため、神仏像の飾りつけや清掃、神事における装身具として使われていたといわれています。

江戸時代に大々的に綿花の栽培が行われるようになり、木綿の着物が普及するにつれ、木綿の手ぬぐいも一般的になっていきました。当時は、余った布を使いやすい大きさに切って使用していたようです。

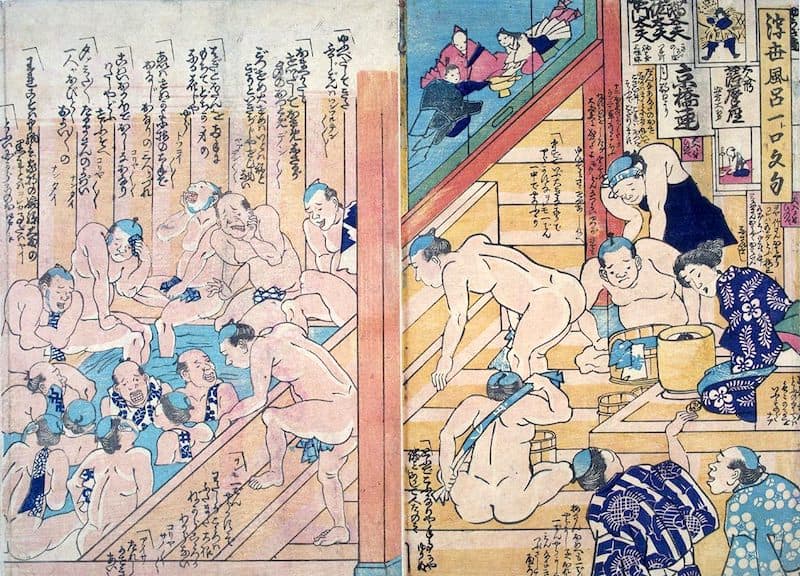

手ぬぐいが民衆に普及するにつれ、日よけや目隠し、手拭きや前掛けなどにも使われるようになります。銭湯文化の広まりとともに、入浴にも使われるようになりました。

また、かぶり物としても使用されます。商売に応じたかぶり方や、歌舞伎の役柄に応じたかぶり方など、さまざまなかぶり方が考案されました。

染色技術が進歩するにつれ、ファッション性も加わっていきます。贈答品としても使われるようになり、縁起物として、または屋号を入れた宣伝用として、広く活用されてきました。

現代の手ぬぐいは、便利なだけではなく、レトロでおしゃれなファッション・インテリアアイテムとしても人気があります。

「手ぬぐい(手拭い)」とは、字の通り、「手を拭うもの」という意味です。ただし、昔から手ぬぐいという言葉が使われていたわけではありません。

平安時代中期に記された辞書『和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)』では、「太乃己比(たのごひ)」と呼ばれています。「た」は手、「のごひ」は拭い、という意味です。

平安時代後期に成立した説話集『今昔物語集』では、「手布(たのごい)」と記されています。

現代のように「手ぬぐい」と呼ばれるようになったのは、江戸時代です。入浴に使う手ぬぐいは「湯手」と呼ばれました。

手ぬぐいにはたくさんの活用方法があります。すぐに思い浮かぶのは、体や顔を拭いたり、祭りやスポーツなどでハチマキにしたりする場面かもしれません。

販促品や記念品としてもよく使われます。タオルよりもデザイン性が高く、コストもあまりかからないため、お礼やあいさつなどの贈り物に、オリジナル手ぬぐいを作ってみるのもよいでしょう。

ポップでおしゃれなデザインの手ぬぐいは、バンダナやターバン、スカーフなどのかわりに使えば、コーディネートのアクセントになります。ファスナーのついていないバッグやかごなどにかければ、目隠しもおしゃれです。

手ぬぐいはキッチンでも活躍します。搾ったり濾したりするなど、料理にはもちろん、酢飯を入れた桶にかぶせたり食器を拭いたりするのにも便利です。

手ぬぐいは糸くずがつかず、すぐ乾きますし、お気に入りの文様を選べば、台所仕事もより楽しい気分で行えるかもしれません。ランチョンマットやテーブルセンターにお気に入りの手ぬぐいを使えば、簡単に雰囲気をかえられるでしょう。

手ぬぐいはおしぼりに使ったり、調味料や家電などの目隠しに使ったりもできます。お弁当箱やペットボトルを包んだりするのにも便利です。ティッシュカバーやブックカバーにアレンジするのもよいでしょう。手ぬぐいをそのまま額に入れたり、タペストリーのように飾ったりして、インテリアとしても楽しめます。季節やその日の気分にあわせて文様をかえるとよいでしょう。

手ぬぐいは風呂敷のかわりにも使えます。プレゼントを手ぬぐいでラッピングすれば、エコにも貢献できるでしょう。手ぬぐいを洗顔やお風呂で使用するのも人気があります。ただし、できるだけプリントが少なく柔らかい手ぬぐいを選ぶことが大切です。肌に優しい生地や素材を選びましょう。

昔は、手ぬぐいは反物の状態で売られていました。必要な大きさに合わせて切り売りされていたのが、両端が切りっぱなしになっているゆえんだともいわれています。

また、着物を作って余った布が使用されることも多く、決まったサイズはありませんでした。現在では、一般的なサイズは90cm×33cm~35cmです。通常、手ぬぐいの長さはほぼ同じですが、幅は、生地によってサイズが異なる場合があります。

「総理」や「文」は太めの糸を使った生地で、「岡」や「特岡」と呼ばれる細めの糸を使用した生地より幅が若干狭いのが特徴です。生地を染めたり洗ったりする段階で、多少サイズが変わる場合もあるでしょう。

日本舞踊用や剣道用には、通常より大きなサイズ(120cm×33cm程度)の手ぬぐいが使われています。使いにくければ、自分の好みのサイズに切って使うのもよいでしょう。3等分してハンカチサイズにした手ぬぐいも販売されています。

手ぬぐいの印象は、染め方や布の種類、大きさやデザインによって大きくかわります。好みや用途に合わせて選びましょう。

手ぬぐいの生地には種類があり、それぞれ肌触りが異なります。手ぬぐいを選ぶ際には、どんな生地が使われているのかもチェックしましょう。

「総理」や「文」の太めの糸を使った生地は、目が荒く素朴な肌触りですが、通気性と吸水性に優れています。とくにスポーツなどで使用するのに向いているでしょう。

細い糸を使った「特岡」や「岡」の生地は浴衣にも使われる生地で、柔らかくしなやかな触り心地が特徴。また、目が細かいためデザイン性の高い手ぬぐいにも向いています。「特岡」は高級手ぬぐい生地です。

一般的な手ぬぐいの染め方には、「捺染(なっせん)」、「本染め(注染)」、「プリント染め」の3種類があり、染め方によって手ぬぐいの特徴が変わってきます。

捺染(なっせん)とは、色糊(溶かした染料と糊をまぜたもの)を使って布に模様をプリントしていく技法です。捺染で作られた手ぬぐいは鮮やかな色彩が特徴で、色落ちしにくく長くもとの風合いを楽しむことができます。

「注染(ちゅうせん)」は、手ぬぐいを何枚も重ね、染料を注いで染める日本独特の染め方です。裏面にもしっかり色がつきます。洗濯をくり返すと色が抜け、風合いが変化していくのが魅力です。

ただし、注染染めの手ぬぐいは色落ちするため、1枚1枚ていねいに洗い陰干しをするのがポイント。全面柄の文様や色が濃いほど、色落ちします。

「プリント染め」は、Tシャツなどにイラストをプリントするのと同じ染め方です。現代的なイラストや細かい模様に向いていますが、プリントが多くなると生地も固くなります。大量生産ができるため比較的安価な商品が多いのも特徴です。

手ぬぐいの文様はさまざまです。流行によって人気の文様はかわりますが、代表的な文様の意味を知っておくと、手ぬぐいを選んだりプレゼントしたりするのに役立つでしょう。

手ぬぐいは日本で古くから親しまれてきた織物。日本らしい伝統的な柄のものもたくさんあります。日本伝統の和柄には意味が込められたものも多いため、伝統柄の手ぬぐいを選ぶのであれば柄の持つ意味にも着目してみるといいでしょう。

「唐草」は、つる草が絡み合う文様です。一般的には泥棒が使う風呂敷のイメージがあります。しかし本来は、つる草の生命力にあやかり、一族の繁栄や長寿を願う文様です。

「麻の葉」は、麻がすくすく伸びることから、赤ちゃんの産着などによく使われてきました。「青海波(せいがいは)」は、扇状の波が並び、幸せで平穏な暮らしが永遠に続くように、という願いが込められています。

「とんぼ」は、後ろに下がらないとんぼの特徴から、勝利を呼ぶ戦柄として好まれてきました。

「七宝」は、輪が重なり合った文様で、花のようにもひし形のようにも見えます。人と人のご縁が広がっていくことを願う吉祥柄です。

「矢絣(やすがり)」は、矢のように「出戻らない」という意味で、嫁入りの際の縁起物としても使われてきました。「亀甲」は、正六角形を亀の甲羅に摸しています。長寿や吉兆を祝う、めでたい文様です。

他にも、「ふぐ」や「ふくろう」、「なす」や「ひょうたん」などの文様も、縁起がいいと好んで用いられてきました。自分のお気に入りの柄や色を使って、オリジナル手ぬぐいを作ってみるのもよいでしょう。

全国100枚以上を集めた手ぬぐいマニアの私がおすすめの手ぬぐいをご紹介します。手ぬぐいがほしいけれどどんなものにしようか悩むという方はぜひ参考にしてください。

葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」の中でも、特に人気のある凱風快晴の手ぬぐいです。注染で染められたグラデーションの美しさが魅力。色数が多いので染める工程も多く、職人の手間がかかった素晴らしい一品です。

普段から使うのも良いですが、季節に合わせて額に入れて手ぬぐいを楽しみたい方にもおすすめです。絵てぬぐい 絵画 凱風快晴

夏の風物詩として人気の「花火」をモチーフにした手ぬぐいです。手ぬぐいは季節に合わせて選ぶのも楽しみ方のひとつ。花火大会に浴衣と合わせてこの手ぬぐいをもっていたら、とても粋ですよね。

この手ぬぐいも注染で作られていて、職人さんが手作業で染め上げています。色合いに温かみがあり使っていくごとに愛着が湧く手ぬぐいです。絵てぬぐい 絵画 花火

東京都葛飾区にあり、手ぬぐいショップや展示会場もあります。

体験できるのは、手ぬぐいの注染染色です。気軽なショートコースは、柄や配色があらかじめ決まっており、約2時間で終了します。

1反(10枚程度)をまるごと染める本格コースは、約3時間です。2枚の型紙から1枚、好きな文様を選べます。

岐阜県郡上市で、郡上おどりに欠かせないアイテムである手ぬぐいを、郡上市の地場産業「シルクスクリーン印刷」で作ります。

体験時間は約30分です。柄や配置、色を自分で選べます。

>Takara Gallery workroomのHPはこちら

企画から販売までを手がける手ぬぐいの専門店です。定期的に、大阪や京都、染めこうば店(東京)などで、手ぬぐい染色体験ができるイベントが開催されています。

手ぬぐいは、古くから日本で愛されてきた伝統工芸品、普段の生活に広く浸透してきた伝統文化です。これからも、アイデア次第で、さまざまなシーンで活躍してくれるでしょう。

機能性に優れているだけでなく、デザインの種類も豊富な手ぬぐい。お気に入りの手ぬぐいを見つけて、毎日の生活をよりおしゃれに彩ってみるのはいかがでしょうか。

京都府の伝統工芸品、「ヨアケ」の手ぬぐいがおすすめです。京鹿の子絞の技巧を凝らし、日本産の綿100%使用しているので、安心して使えますよ。使えば使うほど味が出てくるヨアケの手ぬぐい、詳しくはこちらからご覧ください。

手ぬぐいは糸くずがつかず、すぐ乾きますし、お気に入りの文様を選べば、台所仕事もより楽しい気分で行えるかもしれません。ランチョンマットやテーブルセンターにお気に入りの手ぬぐいを使えば、簡単に雰囲気をかえられるでしょう。詳しくはこちらからご覧ください。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表