本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

薩摩切子と江戸切子の違い、それぞれの良さが分からない方も多いのではないでしょうか?

薩摩切子と江戸切子は良く似ているので、悩んでしまうのも当然です。

この記事では、薩摩切子と江戸切子のそれぞれの特徴、価格の違いや見分け方について詳しく解説。さらにBECOS Journal編集部厳選の薩摩切子と江戸切子のグラスなど10選を紹介しますので、ぜひ参考にしてください!

本題の薩摩切子と江戸切子の違いを説明する前に、先ずは「切子」がどんなものであるのかご存知ですか?

切子とは、カットグラスの技法で文様を施したガラス細工です。また、切子は「カットグラス」の日本名でもあります。

カットグラスの技法というのは、ガラスの表面に回転砥石などで溝を掘る技法のこと。道具や溝の深さ、文様でいくつもの表情が生まれ、その仕上がりはどれも美しい物ばかりです。

その中でも、薩摩切子と江戸切子は、日本を代表する切子になります。

切子は、ポルトガル船が種子島に漂着した頃に、宣教師たちが日本に持ち込んだといわれています。その後、長崎でガラス作りが行われるようになり、江戸時代には全国で作られるようになりました。

ここでは、薩摩切子と江戸切子の違いを、歴史的な観点から解説します。

薩摩切子は、第28代藩主である「島津斉彬(しまづ なりあきら)」が有名にしました。斉彬は、切子を海外交易品として、藩の産業にしようと開発。

その結果、着色ガラスの研究で、「紅・藍・紫・緑」の発色に成功し、中でも「紅」は、日本で初めて発色に成功したため、「薩摩の紅ガラス」として称賛されました。

薩摩切子が繁栄したのは、斉彬が藩主であった1851年〜1858年(嘉永4年〜安政5年)までのわずか7年間で、斉彬の死をきっかけに衰退してしまいます。

更に、1863年には薩英戦争で工場が消失。1877年(明治10年)の西南戦争前後に、薩摩切子の技術は途絶えてしまったといわれています。

幻の切子となってから約100年後、薩摩切子を復活させようと「薩摩ガラス工芸」が設立しました。薩摩ガラス工芸の設立をきっかけに、時代を超えて薩摩切子は蘇ります。

それだけでなく、当時の文献・薩摩切子を元に、「金赤と黄色」の再現に成功。現在では鹿児島県の伝統工芸品に指定され、美術品や日用品として愛されている切子です。

こちらの記事では、薩摩切子の歴史をはじめ、特徴(ぼかしやカラーバリエーションなど)や薩摩切子の値段が高価である理由、お手入れ方法まで徹底解説。また、BECOS Journalが厳選する薩摩切子の商品5選を紹介しています。興味のある方は、是非チェックしてみてください。

1834年(天保5年)に、加賀屋久兵衛(かがや きゅうべえ)が金剛砂(不純物の多い砂質のコランダム、研磨剤)でガラスの表面に彫刻をしました。この彫刻こそが、江戸切子のきっかけだといわれています。

明治に入ると「品川興行社硝子製造所」が設立され、切子指導者を海外から招きました。こうして、現代まで伝わる江戸切子の伝統的なガラス工芸技法が確立。庶民に親しみのあるガラス細工として広がります。

大正に入ると、素材の研究や研磨技法が開発され、品質が更に向上。1985年(昭和60年)には、東京都の伝統工芸品産業に指定されました。

2002年(平成14年)には国の伝統的工芸品に指定され、現在でも私たちに馴染みの深いガラス細工として親しまれています。

この記事では、江戸切子の歴史から作り方、代表的な文様を写真付きで解説しています。江戸切子を体験できる場所や、おすすめブランド、江戸切子職人になるにはどうしたら良いかについても紹介していますので、是非参考にしてみてください。

薩摩切子と江戸切子には、どのような特徴があるのでしょうか?ここからは、実際に薩摩切子と江戸切子の特徴について解説していきます。

薩摩切子最大の特徴は、グラデーションで「ぼかし」といわれるもの。濃い色から中面にいくに連れて、少しずつ薄くなっていきます。

薩摩切子は、吹き竿に取った透明ガラスに、色ガラスを手作業で被せます。色ガラスを被せることで、分厚い色被せ(いろきせ)ガラスの完成です。

こうして出来上がった分厚い色被せガラスにカット加工を施すと、色のある部分から透明な部分が生まれ、ぼかしが発生します。

この他の特徴として、薩摩切子のグラスは「飲み口が透明」であるのも、大きな違いといえます。

江戸切子のガラスは薄く、耐久性を出すために、飲み口部分を含めて透明ガラスに色ガラスを被せています。それに対して薩摩切子は、一枚のガラスに十分な厚みがあるため、透明ガラスだけでも十分な耐久性があるためです。

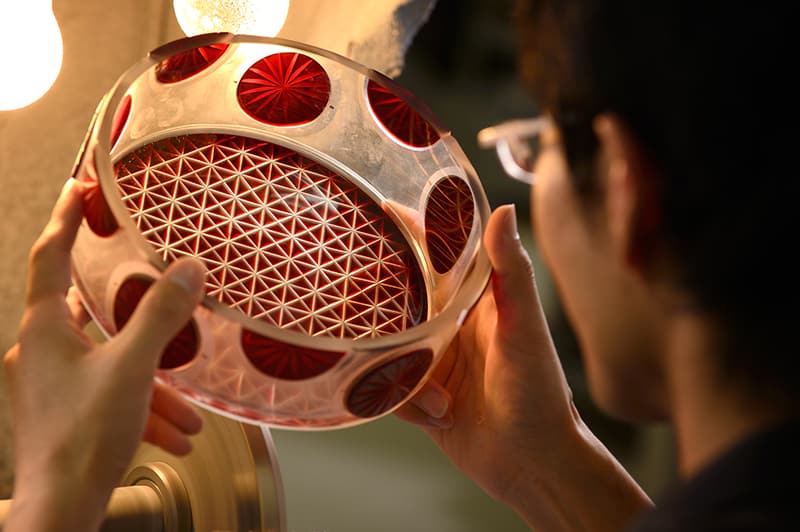

薩摩切子に使われる文様は、籠目(かごめ)文様の中に魚子(ななこ)文様を施すなど、細かくて豪華なものが多いです。

江戸切子は、色ガラスと透明ガラスのコントラストがはっきりしているのが特徴です。

江戸時代に作られた江戸切子は、無色透明なガラスに加工が施されていましたが、現代では、薄い色被ガラスを被せたものが主流です。

庶民に馴染みの深い江戸切子は、江戸っ子に好まれるような粋な文様が多いのも特徴です。

魚の卵が連なったように見える魚子(ななこ)や、植物をモチーフにした麻の葉・菊繋ぎなど、庶民に親しみがあるものが文様となっています。

デザインやブランドなどにもよりますが、一般的に薩摩切子は江戸切子よりも高いといえます。

薩摩切子が高価な理由はいくつかありますが、代表的な理由が以下の3つになります。

①高価なクリスタルガラスを使用しているから。

②色によって使う鉱物が違い(金赤は純金・紅は銅など)、それにより値段が変動。

③色作り、色によってカット技術など、より高い技術力が必要とされるため。

この他、薩摩切子を制作している会社(工房)がごくわずかであること。薩摩切子も、現在では日常使いの物も作られていますが、まだまだ美術品としての特徴が色濃く残っているのも価格差に影響しています。

実際に、薩摩切子と江戸切子を見分けるには、薩摩切子の特徴である「ぼかし」を基準とすると見分けやすいです。先にお話したように、「飲み口部分が透明」であるのもポイントになります。

江戸切子はシャープではっきりとしたコントラストが多いのに対し、薩摩切子はグラデーションの入ったぼかしがあります。

見分けるポイントをお話しましたが、最近では、ぼかしの強い江戸切子なども増えてきており、切子だけを見て判断するのは一般の方では難しい場合もあります。

また、海外製の偽物の切子なども非常に多くありますので、購入される際は公式サイトや工芸品を専門に扱うお店で購入されることをおすすめします。

薩摩切子と江戸切子の違いやそれぞれの特徴を知って、実際に使ってみたくなったという方もいらっしゃるでしょう。ここからは、薩摩切子と江戸切子それぞれのおすすめ商品をJournal編集部が厳選してご紹介していきます。

まずは、鹿児島の伝統工芸品「薩摩切子」から。価格順にご紹介していくので、ぜひ予算と相談しながら気になる商品を見つけてみてください。

薩摩切子は鹿児島県の伝統工芸品ですが、せっかくなら鹿児島らしい作品を選びたいという方におすすめなのがこちらの盃。逆さまに伏せると鹿児島のシンボルである桜島が浮かび上がります。大胆な文様と猛々しい色は、雄大な桜島そのもの。

薩摩切子はかなり高価なものもありますが、2万円台と比較的手が出しやすいので、プレゼントとしてだけでなく自分へのご褒美としてくらしに取り入れてみてもいいですね。ブラウンの他に、シックな「黒」、重厚感のある「金赤/黒」の3カラーから選べます。

薩摩びーどろ工芸

【盃】桜島盃 (ブラウン) | 薩摩切子 | satuma

幕末の薩摩藩で生まれ、一度は幻となった薩摩切子。そんな歴史ドラマに惹かれるという方も多いのではないでしょうか。こちらはかつて薩摩藩で作られていた猪口の復刻デザインで、ややレトロな雰囲気が魅力。歴史好きにはとくにおすすめの品です。

酒器として使うのはもちろん、小付け鉢として使ってもおしゃれ!深みのあるカラーが食卓を鮮やかに彩ります。全7色(藍・緑・黄・瑠璃・古式・金紫・金赤)から選べるので、お気に入りの色を見つけてみてください。

薩摩びーどろ工芸

【お猪口】瑠璃 おちょこ | 薩摩切子 | satuma

幕末のガラスの色をイメージした「古式シリーズ」の角皿です。淡く発色する琥珀色はどこかレトロな雰囲気で、使い勝手のいいシンプルなデザインながら食卓のいいアクセントになります。

特製の桐箱入りで贈り物にもぴったり。切子というとグラスのイメージが強いですが、お皿なのでお酒を飲まない方にもプレゼントできます。直径14cmとサイズもほどよく、フルーツやデザート、冷菜を盛り付けるのに大活躍してくれるでしょう。

薩摩びーどろ工芸

satuma 古式 角皿 桐箱入

薩摩切子の復元に携わった職人が立ち上げたブランド「薩摩びーどろ工芸」。伝統を追求し復元色の研究を行うだけでなく、新色の発色にも力を入れ現代的なエッセンスを加えた薩摩切子も制作しています。

薩摩びーどろ工芸の新色「薩摩ブラウン」を使用したオールドグラス。繊細な技が駆使された伝統工芸品でありながら、モダンな落ち着いた雰囲気でくらしに馴染みます。薩摩切子ならではの美しいぼかしを堪能しながら、格別の晩酌タイムを楽しんでみてください。

薩摩びーどろ工芸

satuma 薩摩ブラウン オールドグラス 桐箱入

薩摩切子は透明なクリスタルガラスに色ガラスを被せて作られますが、色ガラスをもう1色重ねることで薩摩切子最大の特徴とも言える「ぼかし」をさらに追求。グラデーションが実に美しく、眺めているだけで思わずため息が出てしまいます。

「緑色/瑠璃色」と、「金赤/瑠璃色」の2種類で、2色セットもあります。桐箱入りで高級感もあるため、特別な日のお祝いギフトにもおすすめですよ。

薩摩びーどろ工芸

【グラス】二重被せ 格子オールドグラス (緑-瑠璃) | 薩摩切子 | satuma

東京都の伝統工芸品で、国の伝統的工芸品にも指定される「江戸切子」。江戸切子は色ガラスと透明ガラスのコントラストがはっきりしていてシャープな文様が魅力です。

江戸切子のおすすめ商品を価格順に見ていくので、ぜひ気になる商品を見つけて手に取ってみてくださいね。

すらりとした美しいフォルムが印象的なグラス。底面にさりげなく菊の文様の江戸切子が施されていて、シンプルながら華やかに食卓を彩ります。江戸切子はワンポイントのみですが、その分日常使いしやすいのが魅力。価格も手ごろで気軽に江戸切子を楽しめます。

人間工学に基づいた形状で手によく馴染むのも特徴。まっすぐに立ち上がったシェイプでビールやハイボールなど発泡性の飲料とはとくに相性がいいグラスです。いくつか揃えて来客用として使うのもおすすめですよ。

木本硝子

es Slim 04 w edokiriko

江戸切子を代表する赤・青のグラスのペア。スタンダードですが「これぞ江戸切子!」というデザインで、持つ人の所有欲を満たしてくれます。

グラスに描かれる文様は、魔除けの象徴とされる剣をイメージした「剣菱(けんびし)文様」を中心に、深いカットの「笹の葉文様」と「星」を加えた木本硝子のオリジナルデザインです。幸福への願いを込めて、大切な方にプレゼントしてみてください。

木本硝子

星剣菱 一口ビールペア

漆黒と透明のコントラストに思わず目を奪われる世界初の黒の江戸切子。モノトーンのストライプ柄もモダンで、現代のライフスタイルにもマッチし使いやすいのが魅力です。

漆黒のストライプに飲み物の色が映える様もおしゃれ!飾るだけでなく、切子を実際に日常に取り入れたいという方におすすめです。こだわりの高級グラスとしてプレゼントにも喜ばれるでしょう。

木本硝子

KUROCO ストライプ タンブラー

グラスのイメージが強い江戸切子の概念を覆す江戸切子のピアス。「江戸切子をより身近に感じて欲しい」という作り手の想いから開発されました。

美しい瑠璃色のクリスタルガラスに彫刻された、繊細な菊繋ぎ文様がキラキラと輝く様はとても印象的で目を惹きます。いつもとひと味違うアクセサリーで日常を華やかに彩ってみませんか?

小林硝子工芸所

tokoba ドロップ・ピアス ルリ菊つなぎ(K18)

小林硝子工芸所では、ピアスだけでなく江戸切子のネックレスも展開しています。ほかのカラーやデザインも見たい方は以下からご覧いただけます。

江戸切子の代表的文様「八角籠目(はっかくかごめ)」と、魚のうろこを思わせる細かいカットで表現された美しい模様のグラスセット。規則正しく八角形が並ぶ八角籠目は、1本1本の線が細くカットには熟練の技が必要とされます。せっかく江戸切子を手に入れるなら、カット技術を存分に堪能できるものがいいという方におすすめです。

籠目には魔除けの効果があると言われているため、お祝いごとの贈り物にもぴったりですよ。

木本硝子

八角籠目魚子 オールドペア

同じ切子といっても、薩摩切子と江戸切子は歴史や特徴に違いがありましたね。

薩摩切子と江戸切子を見分けるには、カットをよく見て、ぼかしがあるかどうかを確認しましょう。

薩摩切子も江戸切子も、職人さんの技と気持ちが込められた、日本を代表する素敵な伝統工芸品です。この機会に、切子のある生活を始めてみませんか?

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表