本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

扇子は、日本の夏の風物詩とも言えるアイテム。落語などの伝統芸能にも欠かせず、末広がりで縁起の良いかたちであることから、七五三など人生の節目の行事でも身に着けられます。

扇子は、もともとは扇いで風を送るための道具ではなく、宮中儀式の手順をメモしたり、和歌などを添えてコミュニケーションの道具として使われたりするものでした。また、平安時代末期までは、扇子は貴族や僧侶など一部の位の高い人のための道具で、一般の人々は持つことを禁じられていたそうです。

しかし、室町時代には庶民も扇子を持つことが許され、京都で発展した能や茶道などでも使われるように。さらに、江戸時代には多くの人が使う日用品として広く普及していきました。

現代においても、扇子は日本人のくらしに深く根差した道具として、年齢性別問わずたくさんの人に愛され使われ続けています。

ここからは、扇子発祥の地である京都の「京扇子」における基本的な扇子の作り方を見ていきます。京扇子とは、扇面・扇骨・仕上げ加工すべてを京都および京都近郊で生産した扇子のこと。なお、京扇子の名称は、京都扇子団扇商工共同組合の組合員だけが使用を認められています。

扇子作りは、竹を切るところからスタート。骨組み作りや紙の加工など、ひとつの扇子を作り上げるのに実に87もの工程があると言われています。東京の「江戸扇子」などでは職人がひとりで扇子を作り上げますが、京扇子では多岐にわたる扇子作りの工程を、それぞれ専門の職人が分業で行なうのが特徴です。

見た目だけでなく、使いやすさや扇いだときの風の心地よさなども重視しながら、今も熟練の職人が手作業でひとつひとつていねいに仕上げています。扇子の作り方を知ることで、ますます扇子に興味と愛着がわいてきますよ!

扇子の材料に使われるのは、3年~5年育った若い竹。扇骨に使われるのは、竹の皮と中身を削り取って残る一部分のみです。熟練の職人が手作業で長さ、かたち、色、光沢をそろえ、扇子の骨組みを作っていきます。

竹を薄く細く加工したら、扇子を根元で束ねる部分「要(かなめ)」を通す穴を一本一本に開けていきます。ここで穴がズレてしまうと、きれいな扇子に仕上がりません。

長い串に通して何百枚もまとめ一枚の板のようにしたら、側面をノミや包丁などで削りかたちを整え、屋外で日光に当て乾燥。その後、なめらかに磨き、必要に応じて色付けや彫り細工などの装飾を加えます。

扇の紙に差し込みやすいよう骨の先端を細く薄く削るなどの加工を施したら、要を差し込んでとめて、扇骨の完成です。

扇子は2枚の紙を竹の骨の両側から貼り合わせて作られると思われがちですが、じつは、3層構造の特殊な和紙の真ん中に竹を差し込んで作られています。そのため、扇子作りには扇面になる「地紙(ぢがみ)」と呼ばれる和紙の加工も必要です。

地紙の中心になるのは「芯紙(しんがみ)」という薄い和紙。芯紙を使うのは、裂けやすいつくりで扇骨を差し込む穴を開けやすくするためです。芯紙の表と裏に「皮紙(かわがみ)」と呼ばれる和紙を糊で貼り合わせ乾燥させます。

紙が乾いたら、扇面のかたちに合わせて裁断。紙の加工は完成となります。

扇面の表面に絵師が一枚一枚絵を描き装飾を施します。手描きのほか、型刷りや木版を使った技法も用いられますが、折り目が付いたときに絵が曲がっておかしく見えないよう、折り目の場所を意識して絵付けをすることが大切です。デザインによっては、糊を引いて金箔や銀箔を貼る場合もあります。

絵付けをした紙に、じゃばら状の折り目をつけていきます。使用する道具は、分厚く折り癖がつけられた2枚の型紙。湿らせた地紙をはさみ、端から手早く均一にたたんで折り目をつけます。

地紙が乾いたら、竹べらを使って紙を2層に分け、中骨が通る道を作ります。その後、地紙を折りたたんだ状態で、大きな包丁で裁断。扇子の大きさに切りそろえます。

仕上げの工程は「ツケ」とも呼ばれ、ここまで別々に作られてきた扇骨と地紙を組み合わせていきます。

折りの工程で開けた穴に息を吹き入れ、中骨を差し込みやすいよう穴を広げます。広がった穴に糊を引いた中骨を差し込み接着させますが、扇骨の数が増えるほどに隙間が狭くなり、作業には熟練の技が必要です。

親骨と呼ばれる両端の太い骨は、火であぶって内側に曲げます。これにより、扇子を閉じたときの閉まりがよくなり、「ぱちん」という小気味よい音がするようになります。最後に親骨を地紙に接着し、乾燥させて完成です。

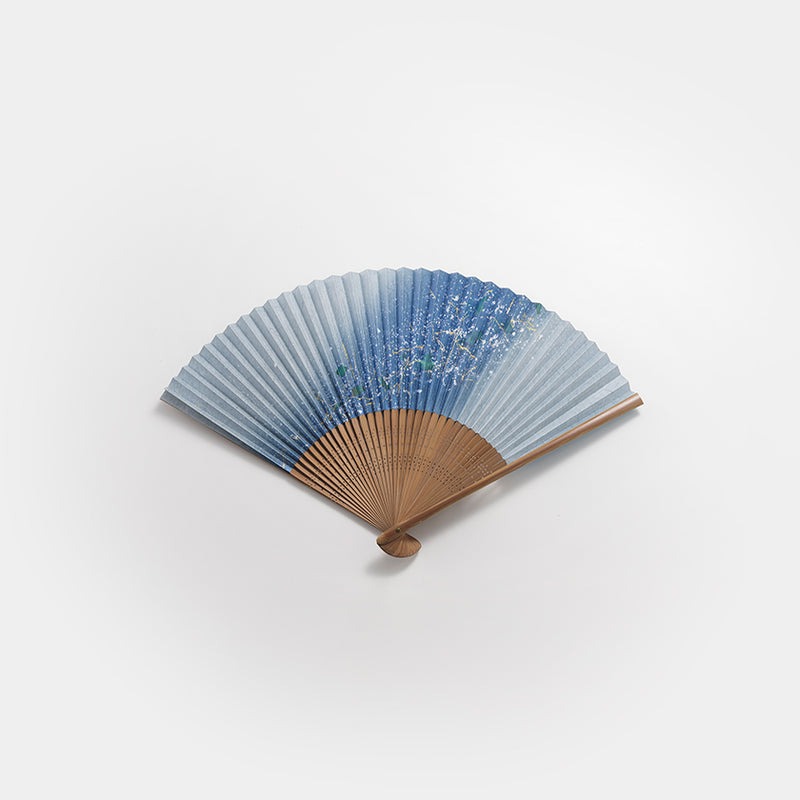

職人が作り上げるこだわりの扇子を揃えました。

その地域ごとに特徴が微妙に異なり、どれも伝統工芸の技が光り、日本の美しさを感じることができる逸品です。

扇子には女持と男持があり、使う方やシーンに合わせて選びましょう。

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,730 (税込) | 22 | × | 男持 ブルー地隈取 (7.5寸) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥7,700 (税込) | 22.5 | × | 男持 ひょうたん 白竹 | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,600 (税込) | 19.5 | × | 女持 漆絵 麻の葉 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 22 | × | マルチカラー 扇子 | 初音工房 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,620 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 中短地瓢箪にとんぼ (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥10,450 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 渋千鳥 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥7,700 (税込) | 19.5 | × | 女持 (6.5寸) 大短地オレンジうさぎ (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥290,400 (税込) | 23 | × | 満月 (紫) 金箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥181,500 (税込) | 23 | × | 満月 (黒) 銀箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥142,780 (税込) | 23 | × | 三ヶ月 (黒) ブロンズ | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 江戸からかみ | こうぞ和紙 竹(煮黒) | ¥145,200 (税込) | 23 | × | 満月 (白) 銀箔 | 景美風月 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・色箔 焼き煤竹 | ¥13,200 (税込) | 20 | × | 箔彩 ベージュ 短地 6.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 唐木 | ¥9,900 (税込) | 21 | × | 燻#0 グレー 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・色箔 唐木 | ¥13,200 (税込) | 20 | × | 箔彩 グレイッシュピンク 短地 6.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 金魚鉢 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 撫子と萩 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥4,400 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 桜東風 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥17,600 (税込) | 20 | × | 女持 鮫小紋 桃 唐木竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥6,600 (税込) | 19.5 | × | 洛色URUSHI 松尾の山吹 女持 | RAKUKEI | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹・和紙 竹 | ¥8,800 (税込) | 19.5 | ◎ | 女物 絹扇 切り絵 薔薇 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥55,000 (税込) | 20 | × | 女持 箔 墨流し 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥55,000 (税込) | 20 | × | 女持 箔 桃 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 和紙 竹 | ¥4,600 (税込) | 19.5 | × | 女持 (6.5寸) 漆絵 麻の葉 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 京扇子 黒谷和紙 | 和紙 竹 | ¥8,547 (税込) | 19.5 | × | 雪花絞り 女性用 (紺) | 黒谷和紙 協同組合 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 京扇子 | 和紙 銀箔・墨 黒竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 天の川 黒骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 月かげ×白檀香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 夜あけ×檜香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 紙 竹 | ¥4,950 (税込) | 19.5 | × | 色は匂へと 香りの扇うつし香 陽ざし×沈丁花香 (男女兼用) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 中金箔 キラ扇竹 焼き煤竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 天の川 白 焼き煤骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 銀箔・墨 黒竹 | ¥8,800 (税込) | 21 | × | 箔図 氣 黒骨 7寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 絹 竹 | ¥16,500 (税込) | 21 | × | めじろ (男女兼用) 加賀友禅 | 染の四季 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 和紙 金沢箔 竹 | ¥13,750 (税込) | 22 | × | ちらし美 天の川 Amanogawa(男女兼用) | 箔一 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 和紙 金沢箔 竹 | ¥13,750 (税込) | 22 | × | 箔美 海月Kaigetsu (男女兼用) | 箔一 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 竹 | ¥16,500 (税込) | 20 | × | 女持 三社網 黒塗り | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 商品 | 種類 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 江戸扇子 | 和紙 本煤竹 | ¥33,000 (税込) | 23 | × | 男持 白キラ金 本煤竹 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 焼箔・膠 焼き煤竹 | ¥11,000 (税込) | 23 | × | 美也古扇 燻 #1 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 絹布 竹 | ¥5,280 (税込) | 23 | ◎ | 男物 絹扇 金刷毛引き 京扇子 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥6,050 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 たそがれに舞う蛍 大短地 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥8,800 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 刷毛引き 緑金 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 色箔・焼箔 膠・焼き煤竹 | ¥22,000 (税込) | 23 | × | 箔彩 hakuiro 水浅葱 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 京扇子 | 和紙 竹 | ¥3,850 (税込) | 23 | ◎ | 男物 紙扇 海の夜明け | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 名古屋扇子 | 絹布 竹 | ¥20,300 (税込) | 22.5 | × | 男持 (7.5寸) 名古屋友禅 唐辛子 (扇子袋付) | J.Flavor * 末廣堂 | 詳細はこちら |

| 扇子 | 絹布 竹 | ¥5,500 (税込) | 23 | × | 男物 絹扇 蜻蛉 黒骨 大短地 | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 江戸扇子 | 和紙 焼箔・銀箔 唐木骨 | ¥15,400 (税込) | 22.5 | × | 燻 #3 短地 7.5寸 | 米原康人 | 詳細はこちら |

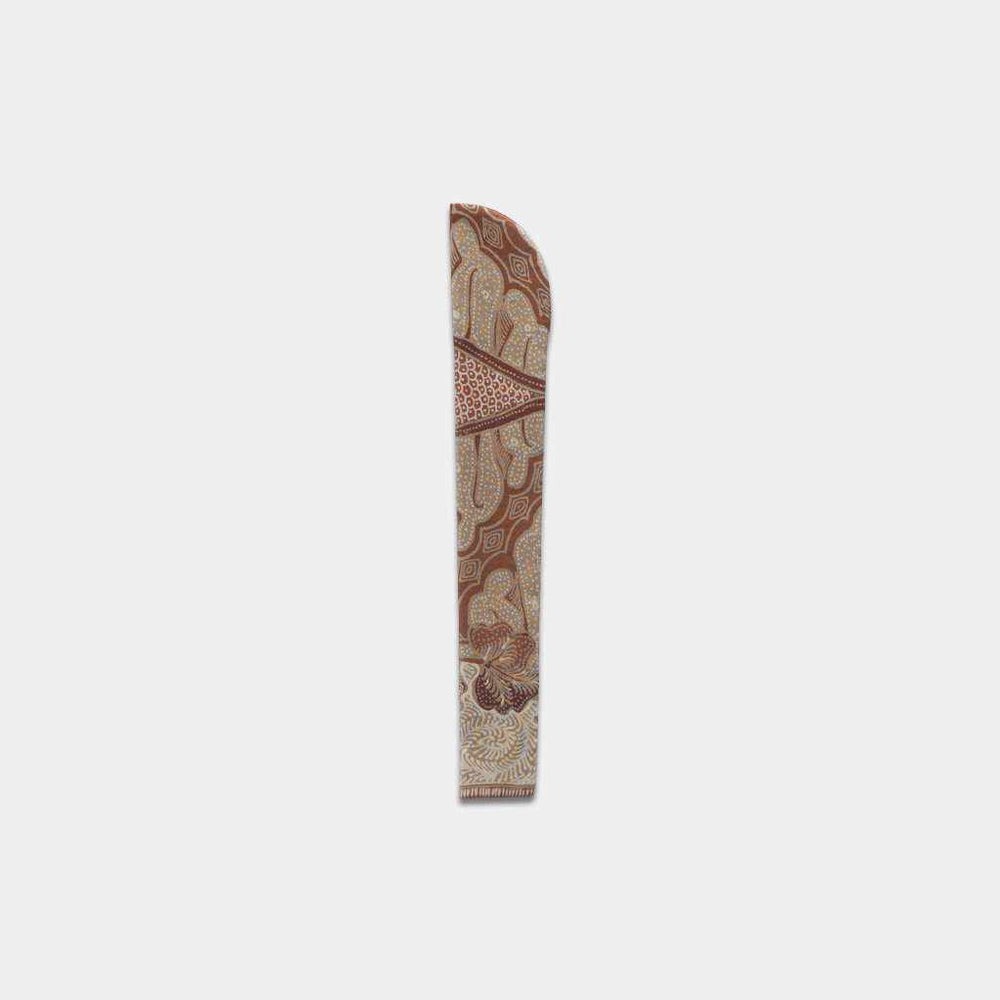

| 商品 | 素材 (扇面/骨) | 価格 | サイズ(cm) | カラーバリエーション | 名入れ | 商品名 | ブランド | 問い合わせ 購入 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 綿 | ¥3,740 (税込) | 23.5 | なし | × | 女持 扇子袋 赤 臙脂 | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 綿 | ¥4,840 (税込) | 23.5 | なし | × | 女持 扇子袋 茶 ペイズリー | 雲錦堂 深津扇子店 | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 22.5 | 4色展開 (オレンジ/赤茶/水色/薄緑) | × | 女持 オレンジ | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 22.5 | 4色展開 (オレンジ/赤茶/水色/薄緑) | × | 女持 水色 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| ポリエステル | ¥1,430 (税込) | 27 | 3色展開 (赤/緑/紺) | × | 赤 (長さ26cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 牛革 | ¥4,400 (税込) | 25 | なし | × | 牛皮 黒 (単品購入用) | 米原康人 | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 23.5 | 3色展開 (黒/紺/緑) | × | 男持 紺 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,100 (税込) | 24 | 3色展開 (黒/紺/緑) | × | 男持 緑 | BECOSオリジナル | 詳細はこちら |

| ポリエステル | ¥1,110 (税込) | 22.5 | 5色展開 | × | 薄紫 女持用 (長さ22cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

| 麻 | ¥1,210 (税込) | 23 | 5色展開 | × | 黒 男持用 (長さ23cmまで) | 大西常商店 | 詳細はこちら |

扇子の作り方を実際に体験してみたいという方もいるでしょう。日本の伝統工芸でもある扇子作りは、日本に古くから受け継がれてきた手仕事の素晴らしさやの伝統文化を学ぶきっかけにもなります。ここからは、扇子の作り方を学べるおすすめスポットと商品を紹介していきます。

創業300年の京都の老舗扇子店「白竹堂」。伝統の技を駆使した京扇子から、レースやラインストーンなど今までにない素材をあしらった扇子まで、豊富な品ぞろえの扇子をラインナップしているお店です。さらに、扇子の良さを少しでも多くの人に知ってもらいたいと、扇子の絵付け体験も行っています。

地紙に好きな絵や文字を描き、扇子作りの一部を体験。後日職人がていねいに仕上げ、世界にひとつだけのオリジナルの扇子を届けてくれます。オプションで、職人による扇子の仕上げの工程も見学できます。

名称:白竹堂 京都本店

所在地:京都市中京区麩屋町通六角上ル白壁町448番地

電話:075-221-1341

公式URL:https://www.hakuchikudo.co.jp

扇子の絵付け以外の製作工程を体験できる工房もあります。天保年間から九代続く扇の老舗「大西京扇堂」。絵付け体験のほか、扇子作りの最終工程である仕上げも体験することができます。

京扇子についての話を交えながらの体験で、きっと扇子についての興味と知識が深まりますよ。

名称:大西京扇堂

所在地:京都市中京区三条通寺町東入ル石橋町 18

電話:075‐221-0334

公式URL:http://www.onishi-kyosendo.jp/

東京で扇子作り体験ができるスポットを探している方におすすめなのが、杉並区で扇子の製造販売を行う「順扇堂」。「絵付けコース」と「扇子職人体験コース」のふたつが用意されていて、目的に合わせた体験ができます。

「扇子職人体験コース」では、扇子の竹を付ける体験も。子どもの夏休み工作にもぴったりです。

名称:順扇堂

所在地:東京都杉並区宮前5-6-4

電話:03-3332-8407

公式URL:https://junsendo.net/experience/

こちらは、自分で地紙をじゃばらに折り、付属の竹へらで骨が通る穴を広げ、扇骨をひとつひとつの穴に差し込んで仕上げる扇子作りキット。すこしコツが必要ですが、その分やりがいもあって、扇子の作り方への理解も深まるでしょう。販売サイトにキットを使った作り方が、写真や動画でくわしく解説されているので安心して挑戦できますよ。

あつらえ扇子 あや

扇子キット 7.5寸15間扇子 挑戦コース

奥が深い扇子作りの世界。多岐にわたる工程を経て職人が手仕事で作り上げていることを知ると、ますます文化として大切にしていきたくなりますね。夏の暑さをしのいだり、粋なファッションアイテムとして使ったりと魅力もたっぷり。ぜひ扇子をたくさん活用していきましょう!

扇子は多くの工程と職人の手を経て仕立てられています。特に正しい手順で作られる京扇子は87もの工程があると言われています。一般的には大きく「骨作り」「紙加工」「上絵」「折り加工」「仕上げ加工」の5つの工程に分けられます。詳しくは記事内で画像付きでご紹介しています。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表