本記事の制作体制

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

熊田 貴行

熊田 貴行BECOS執行役員の熊田です。BECOSが掲げる「Made In Japanを作る職人の熱い思いを、お客様へお届けし、笑顔を作る。」というコンセプトのもと、具体的にどのように運営、制作しているのかをご紹介いたします。BECOSにおけるコンテンツ制作ポリシーについて詳しくはこちらをご覧ください。

BECOS代表

BECOS代表漆は英語で「Japan」と呼ばれていると聞いたことはありませんか?それは、本当なのか?由来やその歴史に、漆などの伝統工芸品を500商品以上紹介しているBECOS journalが迫りたいと思います。

かつて、日本の食卓では見かけることが多かった、朱や黒に光る漆の汁椀や箸。現代では暮らしのスタイルも多様化しました。けれどやはり、割烹料理、会席料理などの和食を食べる機会やお祝いのお膳には、漆塗りの器が欠かせません。

漆は庶民の生活に根ざした日本の伝統工芸品として、新しいスタイルを柔軟に受け入れながら、時代を超えて愛されてきました。

漆が英語で何と呼ばれているか、その背景には永い歴史があるのです。

現在、漆のことを英語では主に「Japanese lacquer」と言いますが、古い呼び方や用法として「Japan」と呼ぶこともあります。

漆を欧米でそう呼ぶということには、どんな背景があるのでしょう。

例えば、陶器のことをボーン・チャイナなど「China」という言葉を含めて呼ぶことは、14世紀に明の陶磁器が多くヨーロッパに輸出されて渡った際に、代名詞や愛称としてそう呼ばれていたことがその由来です。

同じように15世紀の南蛮貿易でポルトガルやオランダに輸出された日本の漆器が、ヨーロッパで愛され「Japan」と称されていたという説もあります。

フランスのベルサイユ宮殿には、17世紀に東インド会社によって輸出された日本の根付けや蒔絵細工などの漆器が、宝物として今も収蔵されています。

そして明治初期、漆器は絹製品などに並ぶ日本の殖産工業品として大量にヨーロッパへ輸出されました。1900年に開催されたパリ万国博覧会には日本も参加しています。

その際に展示された、江戸時代の成果物とも言える美術品や工芸品は評判となります。

19世紀から20世紀にかけて、ルノワールゴッホなど欧米を中心に世界に広がっていった印象派の芸術が、どのように発生したのかといえば、ジャパニズムと呼ばれ歓迎された浮世絵や蒔絵や漆器などのすぐれたデザイン性に、ヨーロッパの芸術家達が刺激されたことも大きな要因であることが明らかになっています。

漆を「Japan」と呼ぶのは、そんな時代の名残とも言えるでしょう。

鎌倉時代初期に成立した日本で最古の辞書「以呂波字類抄(いろはじるいしょう)」には、漆の起源についての記述があります。

ヤマトタケルが宇陀(読み:うだ、現在の奈良県)の阿貴山(あきやま)で猟をした際、大猪にとどめをさすのに漆の木の汁を矢先に塗りました。

そのとき汁で手や持ち物が黒く染まったので、この地を漆河原と名付け、漆の木が自生する曽爾郷(ぬるべのさと)に漆部造を置いたという内容です。

一方、日本での漆の歴史は、実は縄文時代にさかのぼります。土器を接着するために使われた他、木製品に塗料として使われたものなどが各地の遺跡から出土しています。

近年の研究では、2011年に福井県の鳥浜貝塚で出土した漆の木片が、約1万2600年前に作られたものであったことが明らかになりました。

漆は水を通さず腐食しにくいので、出土品となる確率が高いものの一つなのです。

奈良時代には太刀の外装を漆で塗装したものが作られ、正倉院宝物として残っています。

さらに、皮革や鉄器などにも漆は加工されるようになり、平安時代には上質な漆器が貴族の日常食器や容器として使われるようになります。

以降は、各地の産業として漆は重要な地位を占めていきます。江戸時代、会津藩や加賀藩、津軽藩など、農作物が育ちにくい北国では、産業育成のために力を入れて開発されます。

諸国から多くの技術者や職人が集まり、今に残る工芸品として極められていったのです。

漆は、日本を含む東南アジアに生育するウルシ科の木から樹液を採取し、精製する過程で化学反応を起こしたもので、生成から塗布するまでには高度な技術が必要です。

しかし、漆は乾燥して固まるとたいへん強靱で、熱にも湿気にも強く、また酸性やアルカリ性にも耐性があります。

また、漆を塗ると、素地を守って腐敗や虫を防ぐという効果もあるため、優れた接着剤や塗料として様々な素地と共に使いこなされてきました。

7~8世紀には、工業面では、乾漆造(かんしつぞう)と言う素地が木でできた仏像を漆で加工する技法が盛んでしたが、工芸面では、漆器の表面に漆で絵や模様を描いて乾かないうちに金粉などで装飾する蒔絵(まきえ)や、貝を磨いた小片を接着させる螺鈿(らでん)という技法などが確立します。

螺鈿のおしゃれなアイテムを知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

現在に至るまで、漆の一番多い用途は食器や家具で、中でも塗り箸や汁椀、重箱などによく使われます。

また、接着剤としては、欠けた陶磁器や土器を修理してかけらを装飾しながら接着する、欠け継ぎの主素材として現在でも多用されています。

世界の人々から称賛され、英語で「Japan」と呼ばれることもある漆。漆塗りの製品は、日本を代表する素晴らしい工芸品です。

現在は、漆塗りの伝統の技を生かしたモダンなものも増えています。日本の伝統と技を堪能できる漆塗り製品を、この機会にぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。おすすめの商品をご紹介します。

天然木に本金箔で描いたおぼろ月が浮かぶ「おぼろ月」シリーズのプレートです。何度も漆をすり込んでは拭き取る作業をくり返して作り上げた奥深い黒色が、金箔の美しさをさらに引き立てています。

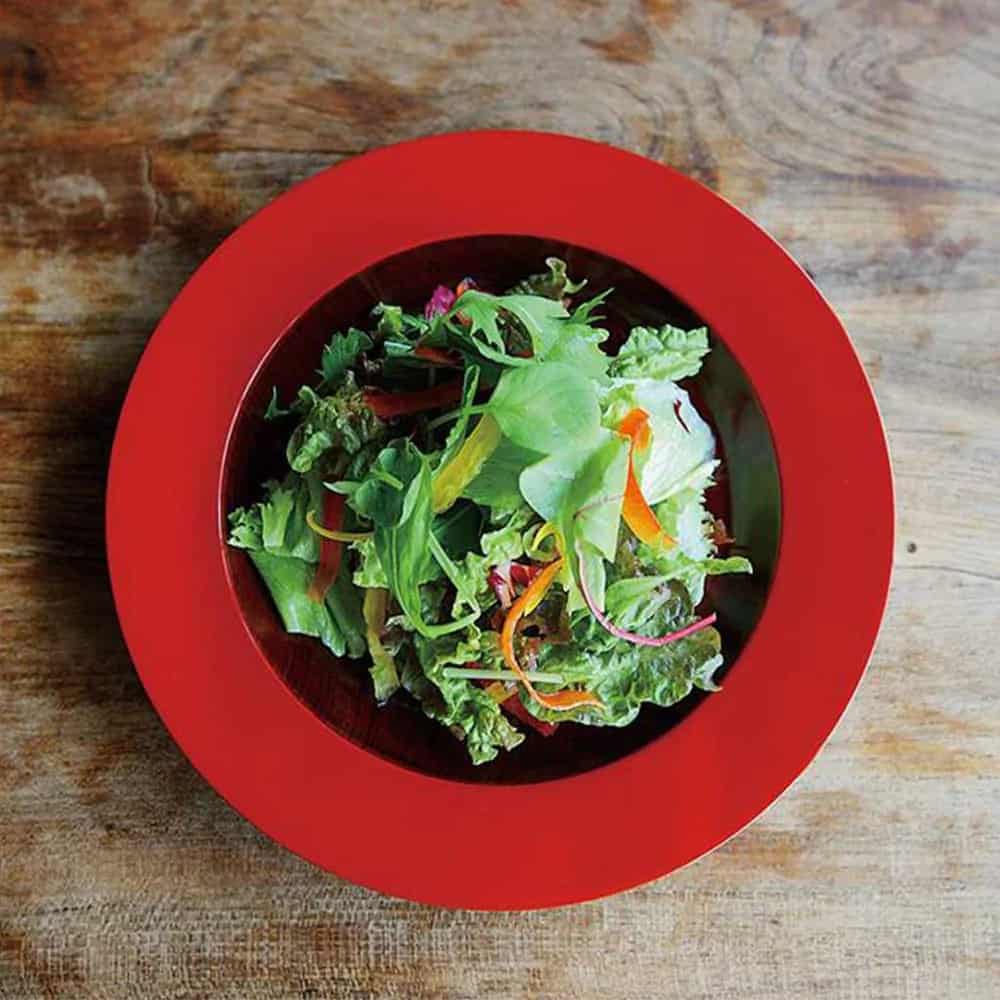

現代のライフスタイルに似合うモダンで華やかな食卓を演出する器。和食だけでなく洋食にもマッチします。プレートのほか、ボウルやお盆、カップなどもあるのでシリーズでそろえてもステキですよ。

箔一

おぼろ月 プレート

1,500年の歴史を持つ福井県の伝統工芸「越前漆器」の技と、キッチンウエアブランド「サーモマグ」のコラボレーションで生まれたステンレスボトル。漆塗りならではの艶感や蒔絵で施された文様が美しく、パッと目を引く印象的なアイテムです。

折りたたみ傘をイメージした軽量、細身の設計で持ち運びやすいのも魅力。真空断熱2重構造ボトルで、保温性・保冷性にもすぐれ機能性も申し分ありません。自分用やプレゼント用に、おしゃれな水筒がほしいという方におすすめです。

匠市

thermo mug × 土直漆器 うるしアンブレラボトル

島根県松江市で生産されている漆器「八雲塗」のカップ。シンプルモダンなデザインで和洋どちらの食卓にもマッチし、デザートカップとしても使えて大活躍してくれます。

国産天然漆のみを使って作られた上質な品で、使うほどに模様が色鮮やかに変化していくのも魅力。長く愛用したくなる逸品です。

八雲塗やま本

【カップ】2点セット(皿・スプーン付) | 八雲塗

なんとも珍しい漆塗りの蝶ネクタイです。加賀藩によって興された高岡漆器による製作で、軽い木の素地に丁寧に塗りを重ねた品のある艶と、漆塗り独特の朱赤と黒の発色が魅力的です。

ストラップは京都西陣織で、独特の光沢感と織りの表情が特徴。日本の伝統と技を詰め込んだ高級感あふれるおしゃれアイテムです。男性が盛装する際にボウタイを好む、ヨーロッパなどへのお土産に喜ばれるでしょう。

しゃかいデザイン

【高岡漆器-西陣織】CONCERTO 漆 蝶ネクタイ

パリを拠点に活動するインテリアデザイナーPierre Charrié氏と、京都で唯一残った螺鈿を扱う京漆器専門店のコラボレーションで生まれた贅沢なスタンドミラー。漆塗りの木製パネルは、片側に漆黒の漆塗りに螺鈿細工、もう片方には鏡が施されています。

鏡を利用したシンメトリーなデザインが、螺鈿の神秘的な魅力をさらに引き立て、特別感ある空間を演出します。高額ですが、応接間などの主役になるインテリアを探している方におすすめです。

嵯峨螺鈿 野村

スタンドミラー Vison-Visu_small(夜光貝)

日本で長い歴史を重ね、手がける人々の細やかな情熱によって作り継がれてきた漆の品。この機会にぜひ漆の魅力を再認識し、くらしに取り入れてみてくださいね。

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表

1位

「彩-irodori-」バスタオル2枚 & フェイスタオル2枚セット。あらゆる贈答シーンに対応し、どのような方も思わず笑顔にさせる大満足の逸品です。

税込 16,500 円

★★★★★

(1レビュー)

4位

【牛刀】210mm 高炭素ステンレス鋼割込 磨きダマスカス 樫八角柄-柿渋仕上- | 堺刃物 | 。「縁起の良い贈り物」として包丁のプレゼントはおすすめです。

税込 24,750 円

★★★★★

(3レビュー)

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめランキング発表

\ BECOS編集部が厳選 /

伝統工芸品おすすめ

ランキング発表